CEO Message

- 馬場 高一

- 代表取締役社長

CEO Message

新たな成長軌道に向けたV字回復を果たし、

東京センチュリーグループのさらなる挑戦が始まります。

2023年度は当期純利益721億円と過去最高益を更新し、

「中期経営計画2027」初年度として順調な滑り出しとなりました。

生成AIの普及に伴い加速度的な市場成長が期待できる米国データセンター事業への新たな参画が実現するなど、事業領域の拡大も着実に進展し、2023年度のV字回復を踏まえGreat ResetからGreat Successへとさらなる成長に向けて、貪欲にビジネスチャンスを追い求めていきます。

新型コロナウイルス感染症の拡大、ロシアによるウクライナ侵攻――当社にとって苦難の3年間を乗り越え、2023年度の業績も当期純利益721億円と4年ぶりに過去最高益を達成し、新たな成長軌道に向けて大きな一歩を踏み出しました。

株主・投資家の皆さまにはご心配をおかけしましたが、逆風にさらされた3年間で得た教訓は非常に多く、この経験に全役職員が真摯(しんし)に向き合い、経営トップとして直面する課題を一つひとつ克服すべく舵取りをしていかなければならないと改めて認識しており、身が引き締まる思いです。

最も大きな課題は、まず第一に株主資本コストを上回る資本効率(ROE)をこれまで以上に意識した経営に不断に取り組んでいくこと、そして第二に、かつてステークホルダーの皆さまが当社に期待していた、今後の成長が楽しみだと感じていただけるような事業の拡充を含めた持続的な成長期待を醸成していくことであると思っています。

前者の達成には、この3年間で増幅してしまった業績のボラティリティ抑制による株主資本コスト低減を図るとともに、一つひとつの事業の稼ぐ力と効率性を見極めた事業ポートフォリオの再構築に向けて、収益性を勘案した事業の取捨選択を聖域なく実行していく“ポートフォリオ・トランスフォーメーション(PX)”がカギとなります。後者については、米国データセンター・海外再生可能エネルギー事業への新たな参画など、将来に向けた種まきは着実に実現に結び付いていますので、持続的な成長投資に一層スピード感を持って取り組んでいくことが求められます。

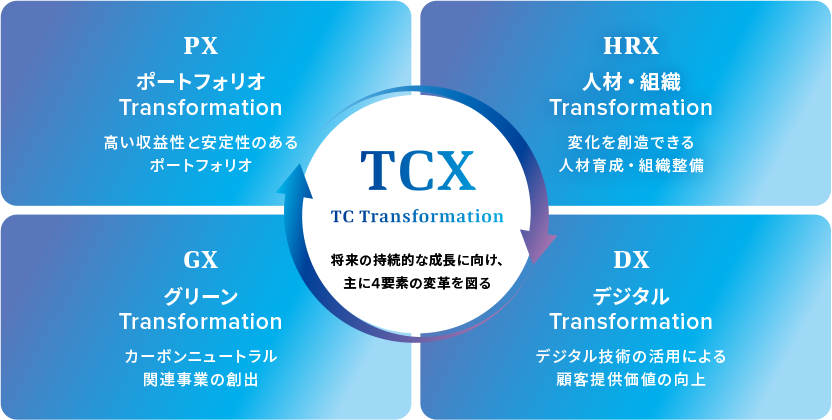

「中期経営計画2027」の1年目となった2023年度は、業績・成長投資ともに順調な滑り出しとなりました。経営目標である当期純利益1,000億円を少しでも早く達成できるよう、ステークホルダーの皆さまとの対話を通じた経営課題の改善、そして変化を創造するためのチャレンジングかつレジリエントな組織づくりを目指した「TCX(TC Transformation)」の4つの柱(PX・HRX・GX・DX)を堅実に実現していくことが経営トップとしての私の使命です。

社会に必要不可欠なモノの提供こそ東京センチュリーの価値創造の源泉

当社が持続的な成長を遂げていくためには、当社の提供価値がいつの時代も社会やお客さまに求められるもの、つまり当社の事業活動が社会やお客さまにとって役立つものでなければなりません。

現在は5つの事業分野を軸に当社の事業活動を展開していますが、各事業分野を立ち上げたきっかけを振り返ると、祖業であるリース、すなわち日々の経済活動に欠かせない社会インフラと位置付けられる“モノ”と、それらに付随するサービスを提供できる能力が起点となっており、これが当社の価値創造の源泉であると考えています。

最初は法人のお客さまが使用する情報関連機器や事務用機器、“コンピューター”をはじめとする電子機器の提供から始まり、移動に欠かせない“自動車”や“航空機”、物流の動脈である“船舶”や“トラック”、インフラとしての“不動産”、そしてこうした“モノ”をアクティベートし、生活になくてはならない資源となる“再生可能エネルギー”の発電事業へと、提供できる対象を広げながら新たなサービス・事業を創出し成長してきました。こうしたあらゆる“モノ”を保有し続けることによって蓄積した「“モノ”価値を見極める」ノウハウをベースに、“モノ”を使う上で必要となるサービス・ソリューションを付加してご提案することにより、お客さまの創出価値の最大化を図っていくことこそが当社がこれまで培ってきた強みであると考えています。

このビジネスモデルをさらに発展させるアドバンテージ要素となるのが「パートナーシップ戦略」であり、当社の価値創造プロセスにおける重要なコアコンピタンスです。お客さまに対してモノやサービスを提供する存在に留まらず、お客さまが抱えている課題をしっかりと理解し、ソリューションの提供や新たな共同事業の創出を通じてパートナーシップ関係を進化させていくというカルチャーが人材・組織全体に根付いており、これまで多くのお客さまとのパートナーシップのもと相乗効果を生み出してきた実績があります。お客さまから「価値を共創するパートナー」として認めていただける関係を築き、お互いのシナジーを発揮することでさまざまな事業展開が実現可能となり、当社の企業価値向上にもつながっています。

先行き不透明な時代だからこそ必要な「変化を創造する」力

私は「変化を創造する」というメッセージを、統合レポート・従業員向けメッセージ・投資家向け説明会など、あらゆる場面で経営トップとして発信し続けています。これは、急速に外部環境が変化する状況下、社会やお客さまが求めているニーズを先取りし、見極め、東京センチュリーを選んでいただけるような革新的なサービスを生み出すことにつなげていくというビジョンであり、全役職員が一丸となって知恵を絞っていかなければ生き残れないという危機感の表れです。生成AIやデジタル技術など、無形資産の価値に着目したサービスが普及し勝者になってきているこの時代、単に“モノ”を保有して提供するだけでは、お客さまに対して十分な付加価値を訴求することが今後さらに難しくなっていくと想定されます。お客さまが必要とする“モノ”の利用価値に、革新的な付加価値をいかに提供して世の中のニーズに応えていくかが、東京センチュリーの今後の事業発展の要諦であると考えています。

こうした危機感のもと、私が社長に就任してから着手したことが、5つの事業分野の縦割り構造への意識を変えること、そしてトップダウンではなく各事業分野に所属するマネジメントが自律的かつ自立的に運営していく体制に進化させていくことでした。事業分野の数が増えるとどうしても縦割り構造になり、知識やノウハウがタコつぼ化していきますので、DX(デジタル・トランスフォーメーション)タスクフォースとGX(グリーン・トランスフォーメーション)タスクフォースという2つの会社横断的な組織を作りました。これらは5つの事業分野それぞれの従業員が集まり、デジタルや環境関連の分野においてお客さまの求めているニーズや提案状況を共有し、事業分野間のノウハウを結集し連携を図ることで、新たな価値創造に向けた提案や課題解決につなげることを目的とした組織です。

多くの事業を抱えると「コングロマリット・ディスカウントにつながる」とのご指摘もあるのですが、5つの事業分野はいずれも取り扱うモノやサービスは異なるところがある一方、相互に関連する領域もありますので、新たな価値提供に向けたシナジー創出につながり、各事業分野における戦略オプション強化に資するものと考えています。

「変化を創造する」ための経営基盤として、人材・組織を進化させていくためのHRX(人材・組織トランスフォーメーション)の推進も欠かせません。TCXを着実に遂行していくためには、役職員一人ひとりの挑戦意欲とそれを支える組織が要諦となります。役職員が自律的かつ自立的にキャリアを考えて挑戦できる組織風土、仕事にやりがいを持ちいきいきと働ける職場環境、そして優秀な人材確保に必要な報酬・評価体系をアップデートしつつ、5つの事業分野の戦略遂行と4つのトランスフォーメーション(PX・HRX・GX・DX)の推進により、TCXの実現に向けたマトリクス経営を実践していきます。

TCX推進の4つの柱

経営トップとして大切にしている3つのポリシー

私が常々、役職員に伝えている「組織運営に係るポリシー」が3つあります。

「健康第一(Health Comes First)」「Give & Give」「Bad News First」の3つのポリシーは、長い間大切にしている考え方であり、この統合レポートにおいてもお伝えします。

「健康第一(Health Comes First)」。これは、もちろん当社グループ役職員およびご家族全員の健康を維持し大切にしていきたいという想いもありますが、それだけではありません。心身の健康のみならず、仕事のやりがい・良好な人間関係の構築・東京センチュリーで働くことに対する誇り、このような観点を捉えた“Wellbeing”の視点を経営に取り入れていき、役職員それぞれが個人の幸せを東京センチュリーで叶えられるようにしたいと思っています。個人の幸せの実現が「全員活躍」につながり、当社の持続的成長に寄与していくものと信じています。

「Give & Give」。これは、チャレンジ精神やアニマルスピリットを常に持ち続け、お客さまのために何ができるのかを日々考え、徹底的にこだわることでお客さまに貢献(Give)し続けること、それが結果的に成果の実現(Given)や自己成長(キャリア自立)につながってくるのだという私の信念です。私自身も営業活動において、何を提案してもお客さまが採用してくださらず、ご期待に添えない場面に多々直面してきました。相手のせいにしてしまったら自分の成長はそこまでです。どうしたらニーズに応えられるのか、知恵を絞って考え抜いた先にお客さまとの新たな関係が待っていますし、そのような仕事の仕方を心掛けていってほしいと思っています。この3年間、業績が苦しいときも、役職員の皆さんが現状打破に向けてそれぞれ自律的かつ自立的な努力を続けてくれたおかげで、見事なV字回復を遂げることができました。こうした皆さんの努力に報いるため、会社としてもあらゆる努力(Give)を継続し、新たな人事施策の立案・実行を目指していく所存です。

最後に「Bad News First」。VUCAの時代に突入し、当社も金融のみならずサービス・事業と幅広い商材を扱うようになってきましたので、予測不可能な事態がいつどこで起こるかわかりません。そういった事態が起こったときは初動の一手が最も重要です。役職員の心理的安全性を確保し、悪い報告がいち早くトップである私やマネジメントの耳に入るような組織運営をすることが経営の根幹であり、そうした組織風土の醸成はトップ自ら作り上げていくべきことだと思っています。私は昔から、どんなに忙しくても部下から話しかけられたら必ず手を止めて、話を聞くように心掛けています。「後にしてほしい」と断ってしまうと、それ以後、部下は無意識にリーダーの顔色をうかがうようになってしまい、社内の風通しの悪化につながってしまうのです。トップとしてこのような行動を常日頃から意識し、リスク回避とそれに応じた機動的な対応策を準備していくことがリスクの低減につながるものと考えています。

自分自身をアップデートしていく

経営の舵取りを担う上では当然、重要な経営判断を下す場面が出てきます。このような場面に備え、常日頃から将来を想像し、変化に応じたシナリオプランニングを行っておくこと、そして「傾聴力」をもって新しいアイデアを取り入れ、自分自身をアップデートしていく姿勢を心掛けています。

六十数年も生きていると、どうしても自分の中に固定観念が出来上がり、新しい考えや価値観に追いつけなくなることがあります。だからこそ、若い人をはじめとしたさまざまな世代の多様な意見について入口から頭ごなしに否定することはせず、謙虚に聞き入れる姿勢が大切であると感じています。斬新でユニークなアイデアを見過ごさないよう、時にはリーダーとして組織の“細部”にまで神経を張り巡らせる必要があり、そのためにもなるべく多くの役職員の声に耳を傾けることを重視しています。

このような私自身の想いもあり、2022年度からスタートした、従業員同士が自由にフリーディスカッションを行い交流を深めることを目的とした「TC-Mee+(ミータス)」という社内イベントに、私も積極的に参加し、若手から中堅といった幅広い従業員と自由な討議を行っています。新入社員の宿泊研修にも毎年顔を出して会話するようにしており、これから当社で働く次世代の従業員が何を求めているのか真剣に考える良い機会となっています。

過去の経験を課題克服につなげる

この数年間の世界は、新型コロナウイルスによるパンデミック、ロシアによるウクライナ侵攻や中東危機の再燃、米中対立など過去に類を見ない出来事に直面しており、これまでのようにグローバル協調・低インフレ・低金利・ゴルディロックス経済を前提としたビジネスを行っていく時代ではなくなってきていることを十分認識しておく必要があります。こうした不透明な時代における事業ポートフォリオの在り方とリスクマネジメントに関して、適切かつアジャイルな企業行動が要請されています。

2020~2022年度に計上した減損・貸倒・評価損失の合計は約1,600億円にも上り、業績ボラティリティを高めてしまう原因にもなったという面で、大きな反省点であると思っています。要因は2つあり、一つは、シナジーを想定して投資したものの協業がうまくいかず収益性の悪化した事業に対して、継続・撤退を定量面・定性面から判断する仕組みがうまく機能しなかったこと、もう一つは、カントリーリスクにおいて、地政学も考慮した多面的な検討・考察に欠如があったと考えています。

こうした教訓を糧に「PX」に掲げている通り、全事業分野において個々の事業の成長性・収益性を定期的に確認し、必要に応じて撤退(売却)の判断をしながら損失リスクをミニマイズし、収益性の改善を図っていく考えです。収益性のモニタリングは、「中期経営計画2027」におけるKPIであるROAを使って測ることはもちろん、リスクに見合った収益性を測るROICスプレッドを意識した経営も役職員に浸透させていく必要があり、モニタリング指標としての導入に向けた準備を着々と進めています。

リスクマネジメントについては守りと攻めの両面のバランスを重視し、投融資判断を厳格化しすぎて実行に至るまでのプロセス・スピードが減殺されることのないよう、必要な成長投資は思い切った経営判断ができる体制を維持していかなければならないと考えています。

日本の「金利ある世界」がもたらす機会とリスク

2024年3月、日本銀行がマイナス金利政策を解除し、同時に長短金利操作(イールドカーブ・コントロール)の撤廃を決定しました。2024年7月の政策金利の引き上げなど金融政策の正常化に伴い、これから「金利ある世界」が本格的に到来するといった観測もあり、当社の経営戦略に及ぼす影響を今まで以上に考慮する必要があります。

当社のビジネスにおいては、ポートフォリオ全体に占める国内リース事業分野の割合は2割程度(2024年3月末時点)となっていますが、高度なALM管理(資産・負債総合管理)に基づき、想定されるインパクトをミニマイズする運営を堅確に実行していきます。新たなリース契約には市中金利の動向が反映されますので、資産が入れ替わっていくことにより中期的に見ればコスト増加によるPLへの影響はニュートラルと考えられ、金利変動リスクに対して一定の耐性はあるものと考えています。

リスク耐性のみならず、「金利ある世界」が当社の事業活動にもたらすポジティブな側面も考えられます。金利上昇局面においては、当社の保有するIT機器・自動車・航空機・船舶などさまざまなモノの資産価値の増加につながる可能性もあり、モノ価値を軸としたビジネスモデルにおいては必ずしもネガティブな影響のみではないと想定されます。市中金利の上昇は、経済成長の側面も反映しており、これから新規投資・成長投資を検討するお客さまに対し、当社がさまざまなソリューションを提供していく新たなビジネスチャンスも広がっていくと考えられます。事業環境の変化に備えてリスクマネジメントを徹底しつつ、成長機会も見逃すことのないよう、常にアンテナを高く張っていくことが重要です。

可能性を秘めた米国データセンター事業への大型投資の実現

私は経済成長・地政学の観点から米国を最重要地域と位置付けており、世界50ヵ国以上で事業展開している米国IT機器リース子会社・CSI Leasing(CSI)を中心に米国事業の拡大を推進しています。三菱地所グループとの米国不動産事業、トラックファイナンスや特殊車両の販売事業を手掛けるTCUSA、建機ファイナンス事業を担うZAXIS Finance設立など着実に布石を打ってきました。そして2023年度、新たな成長投資として約4億6,000万米ドルを投じ、生成AIの普及によってマーケットの急速な拡大が見込まれる米国のデータセンター運営参画を実現できました。

既にインドのデータセンター事業への参画は実現していましたが、今回の米国データセンター事業は相応の規模のプロジェクトであり、ハイパースケーラーを中心に巨大IT企業が数多く存在する米国データセンターマーケットへの参入は、将来、大きな成長ドライバーになっていくものと確信しています。開発期間中は一定程度のキャッシュアウトが先行しますが、世界第3位のデータセンター事業者であるNTTグループとの協業により競争優位性は十分であり、CSIのサービス活用も加えて大手IT企業のインフラを支えることに貢献しながら、収益を得られる大きな果実になっていくものと大いに期待しています。

生成AIは学習の過程で膨大な電力を消費しますので、データセンターに十分な電力を供給するネットワークも整えていかなければなりません。消費電力への対応には太陽光発電などの再生可能エネルギーや蓄電池も活用し、よりクリーンな世界を目指していくために、当社の環境インフラ事業分野において培ってきた内外での知見やノウハウを今後のビジネスチャンスにつなげていきたいと考えています。

株価を意識した経営

東京証券取引所が上場会社に対し「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」を促したことをきっかけに、ここ1年間の日本企業には目覚ましい変化がありました。当社も取締役会の議論を経て、2023年12月にPBRの現状分析や改善に向けた取り組み方針をホームページやコーポレートガバナンス報告書などで開示しています。実態を伴わない単なる形式的な開示に留めることは絶対にあってはならないという強い想いを持っていましたので、PBRの現状分析の算式や、「中期経営計画2027」策定時における当社想定の株主資本コストが10%であることを与件として投資家の立場に立った開示方法を徹底的に探究し、株主・投資家の皆さまからは非常にポジティブなご意見をいただくに至りました。さらに2024年5月には「累進配当」を基本方針とする旨を決算IR資料に記載し、「原則減配なし」とすることを明確化しました。私自身、社長就任以前から国内・海外の投資家の皆さまとの対話を積極的に行っている経験もあり、上場企業として市場の声を経営に反映していくプロセスや市場と向き合う努力を継続していきます。

株価や企業価値を高めていく上で、もちろん成長投資や株主還元の強化もファクターの一つですが、キャッシュフローの創出力と可視化もその前提として重要であると考えています。PBRが着実に上昇している企業は、事業で稼いだキャッシュを新たなビジネスに投資して事業基盤を広げ、それがさらなるキャッシュ創出力につながっているというプロセスを繰り返して成長してきており、投資家の皆さまはそこを評価し、株価の上昇につながっているものと思います。当社においても、ポートフォリオ・トランスフォーメーション(資産効率性・資産収益性の強化など)により捻出したキャッシュをどう有効活用するのか、成長投資・株主還元の配分を考えながら経営していかなければならないという意識を常に持っており、ここを可視化することで企業価値向上への道筋をお示ししていくこととなると思っています。

全役職員が幸福を感じられる東京センチュリーを目指して

東京センチュリーが社会に貢献しながら成長・発展し続けること、会社の規模や時価総額が拡大し、東京センチュリーで働くことに誇りを持てるような会社にしていくことが経営トップとしての最大の役割です。

かつては会社が従業員を雇用する立場であり、明確に会社の立場が強かった時代でした。今は会社と従業員が対等な関係を築き、従業員それぞれが持つ個人としての「パーパス」の実現と、当社の掲げる「経営理念」の一致を目指すことで、当社で働きたいと思ってもらえる人たちのエンゲージメントが順回転しながら高まっていく集合体としての企業経営を追求していく時代であると思います。

会社が従業員の挑戦を支援し、従業員の挑戦の実現が一人ひとりの成長実感に結び付き、その積み重ねが当社の企業価値の向上に寄与するというプロセスの実現と浸透こそが、私の追い求める会社の理想の姿です。

当社グループの従業員数も7,800名を超えました。価値創造は一人ひとりの従業員の力なくしては成り立ちません。当社の大切にしている考え・DNAを次世代に紡ぎ、持続的な成長を絶やさない会社にしていくために、まだまだ私の役目は多いと思っています。これからの東京センチュリーにご期待いただけるよう、全力で突き進んでまいります。

2024年10月