INTEGRATED REPORT 2023

BACK NUMBERS

多様性あるフラットな組織風土で進化を実現

多様性を尊重するフラットな組織風土づくりを目指す東京センチュリーの進化について、育児休暇を経験しキャリアを重ねた2名の社員と、ダイバーシティ推進室長による、それぞれのキャリアと考えに基づく率直な意見交換をお伝えします。

- 不動産ファイナンス第二部

営業第二グループ 次長 - 吉田 圭介

- 人事部

ダイバーシティ推進室 室長 - 加藤 千佳

- 環境インフラ営業統括部

企画グループ 次長 - 浅見 杏子

東京センチュリーで培ったキャリア

- 吉田

2004年に入社して約2年半、国内リース事業分野でリース営業をした後、国際事業分野へ異動、中国などアジアの現地法人支援を担当し、4年間のタイ駐在を経験。その後はスペシャルティ事業分野の船舶営業部へ異動し、現在は不動産ファイナンス第二部に所属しています。タイ駐在のタイミングで1人目の子どもが産まれ、帰国してから育児休暇を3ヵ月間取得しました。

- 浅見

私は2005年に入社し、現在のストラクチャード・ファイナンス部で手形や債権の流動化、PFI事業、在庫ファイナンスなど幅広い業務を経験しました。その時に1人目の産休・育休を、その後異動したスペシャルティ営業統括部で2人目の産休・育休を取得しました。今年の4月からは新設された環境インフラ事業分野の営業統括部で、営業目標および評価制度設計や期中の計数管理などをはじめとした営業統括・推進業務を行っています。

- 加藤

私は2006年に入社し、医療福祉営業部で病院や診療所などへのリースを主とした営業を8年ほど担当しました。その後、現在の環境インフラ事業分野に異動し、プロジェクトファイナンスなどを担当。今年4月からは人事部のダイバーシティ推進室にて、両立支援や従業員が活躍できる組織風土づくりに取り組んでいます。

ライフイベント・働き方の変化を支える企業風土

吉田さんが育児休暇(以下、育休)を取得したいと考えた背景を教えてください。

- 吉田

妻が結婚後も働きたいという希望を持っていて、お互いに働くのであれば同じ役割を分担すべきだという家庭内の話し合いがありました。また、2008年あたりから当社で両立支援の制度ができはじめ、それとなく取得してみようと思い立ったこともあり、育休を取得するに至りました。

当時はまだ男性の育休の取得者はいませんでしたが妻との分担を考えれば当然取得するものだという想いがあって、取得にあたっての心理的なハードルは感じませんでした。育休を取得したことによる仕事への支障もありませんでしたが、働き方に対する考え方が大きく変わったと思います。子どもの送り迎えなど、妻と家庭内の役割分担を明確にしたこともあり、現在でも基本的に週2日は定時退社しています。それまではほぼ毎日残業というような働き方をしていましたが、残業できないということで働き方を変えざるを得ず、仕事の段取りを強く意識するようになりました。

そうはいっても繁忙期もありますので、周りの人たちの協力、理解を得ることが大切です。今では部下や周りの人たちが私の働き方に理解をしてくれていて、とても助かっています。

家庭とキャリアの両立において浅見さんが大切にしていることをお聞かせください

- 浅見

1人目の子どもの妊娠時は、営業で外出することが多かったので体調面で大変な経験もしました。ただ、仕事を制限されるということはなかったので、業務・育児どちらにも真摯に取り組むことができたと思っています。育児中は業務時間に限りがある上に、子どもの突然の発熱など、一人で仕事を完遂することができない場面もあります。できる限り自分で業務を進めた上で、間に合わない時には他のメンバーが巻き取れるように、普段からグループに情報を共有したり、担当を2人体制にするなど、周囲の理解を得ながら対応していました。

管理職はやはり業務量・責任の観点から負荷が増えますし、家庭では子どもの成長に伴いさまざまなイベントもあります。両立するためには、家族と職場の双方から理解を得ること、そして助けてもらうばかりではなく、自分から進んでサポートし周囲に貢献することが何より大切であると思っています。夫もリモートワークを活用しているので、私が新しい部署に異動して大変な時は大半の家事・育児を任せ、夫自身も職場の理解を得ながら両立しています。

人事部として、社員の多様な働き方・ライフイベントを支えるために大切にしていることは何ですか。

- 加藤

年齢や性別の違いというより、一人ひとりの置かれた環境が違いますので、個人に寄り添って必要な時に適切なサポートができるようにすることが理想だと思っています。従業員の方から多い相談内容は、やはり出産などライフイベント関連の制度利用です。育休取得前や復帰のタイミングで、従業員の方と面談して制度の説明をする機会を設けていますが、面談には私も同席し、皆さんがどんな要望や意見を持っているのか、直接声を拾って使いやすい制度にしていきたいと思います。

当社の男性育休取得率は100%ですが、数ヵ月単位といった長期間の休暇取得には心理的ハードルを感じてしまう方もやはりいらっしゃいます。理由は今後のキャリアであったり、業務の引き継ぎであったり、部署内の人員確保の問題であったりとさまざまです。制度利用者だけではなく管理職層も含めた、階層に応じた研修やeラーニングなどで、全従業員の制度利用・働き方・ダイバーシティに対する理解をより一層深められる取り組みが重要だと思います。

東京センチュリーのダイバーシティはどのように変化しているか

- 吉田

私が入社した頃は同期の総合職は全員男性でしたし、社内に女性の管理職や外国籍の従業員はほとんどいませんでした。今では新卒採用の半数が女性ですし、女性の管理職や外国籍の従業員も増え、その観点では環境は劇的に変わったと思います。純粋に色々な考えが聞けるので面白いですね。

- 浅見

会社全体の女性の数が増えるにつれ、出産や育児を経験している人も増えて、職場復帰して管理職になる人が増えているという面でも環境の変化を感じています。在宅勤務ができるようになったこともこうした変化によい影響を与えているのではないでしょうか。妊娠中であれば移動の負担を減らせますし、子どもの都合で自宅にいなければならないときに必ずしも一日休暇を取る必要がなく、現場の情報から遮断されずに業務ができるので、キャリア形成にとって重要だと思います。

- 加藤

浅見さんの言うように働き方の多様化という面で変化を感じますし、キャリア採用の方が多く入ってくるようになったのも大きな変化だと思っています。金融業界に留まらないさまざまなバックグラウンドを持つ方との交流によって、異なる価値観に触れることができて、ポジティブな影響を生んでいると思います。それが当たり前になってくることで、「こうあるべき」というような雰囲気が薄くなったと言いますか、考え方の正解が1つではなくなりましたので、全社的に多様な考え方への受容性が高くなってきているように思います。

東京センチュリーの成長になぜダイバーシティが必要なのか

- 吉田

加藤さんが言ったように、自分が今まで馴染んできたものとは違う考え方を聞き、取り入れることは東京センチュリーの成長にとって重要ではないでしょうか。他の業界から転職された方など、全く異なるバックグラウンドを持った人を集めて輪をどんどん広げていったほうが良いと思います。一方で、転職が一般的になってきたため、この会社でやりたいことができないとわかった瞬間に辞めていくという状況もあると思っています。せっかく優秀な人が入ってきているので、より長く勤めてもらうために、会社のビジョンに共感してもらい、管理職のポジションの人がチーム一人ひとりの役割やミッションを明確にした上で、会社としても同じ方向に向かっていけるような組織づくりや運営を意識していく必要があると思います。

- 加藤

長く勤めてもらうには、確かに当社のビジョンに共感してもらうことが重要ですね。そのほか、自分の仕事が社会の役に立っていると感じられることも会社への愛着につながると思います。また、職場での社員同士のコミュニケーションが不足した状況ですと、少し悩みがあっても誰にも相談できず、一気に転職を決断させてしまうケースも考えられます。人事部ではキャリア研修のほかに従業員同士の交流の場を設けていますが、誰かに相談できれば踏みとどまるということも考えられますので、そこは継続して改善していきたいと思います。

- 浅見

キャリア採用においては、応募者が転職先を決める際、多様な価値観を受け入れるような、ダイバーシティを積極的に推進している会社のほうが個々の能力を活かして活躍できる場が広がると考えて、応募しようとする方が増えると思います。逆に言えば、ダイバーシティが進んでいない会社は選ばれない時代になっていると思います。

- 吉田

昨年、私の部署に不動産業界出身の方がキャリア採用で入ってきました。その方は、不動産業界の人脈も駆使しつつ、私たちとは違う切り口でアイデアや提案を出してくれますので、とても勉強になります。私たちにとっては新鮮でも、別業界にいた方にとっては当たり前のようなこともあったりするので、すごく議論が活性化します。

- 加藤

スペシャルティ事業分野や環境インフラ事業分野など、専門性の高い方も転職されてきており、東京センチュリーからキャリアを開始した人とは全く違う種類の専門知識や人脈を持っていたりします。これは東京センチュリーグループの大きな強みにつながり、イノベーション創出の源泉になると思います。

また、多様なキャリアやライフイベントを経験した方とたくさん話をする機会があることで、自分がいかにバイアスを持って過ごしているかということに気づくことができ、それが相手への理解力・人との対話力につながると思います。自分が経験したことのない、知らない領域の話を聞くと想像力を高められますし、ビジネス面においても大いに必要な能力だと思いますので、人事部として、東京センチュリーグループのダイバーシティ推進を今後も積極的に行っていきたいと考えています。

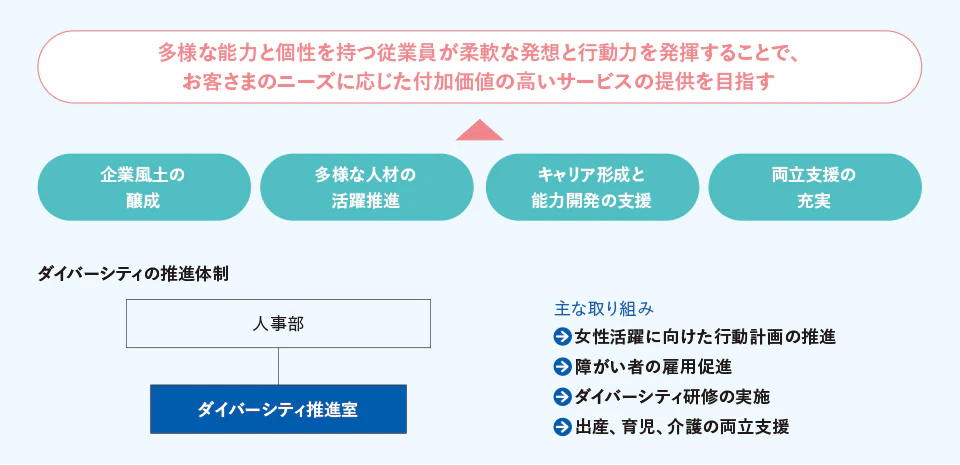

当社グループのダイバーシティ基本方針と取り組み