ポジティブ・インパクト・ファイナンス(PIF)は、ESGファイナンスの一種として注目され、企業が社会・経済・環境に与えるプラス(ポジティブ)やマイナス(ネガティブ)の影響を評価し、持続可能な社会と企業価値向上の両立を目指す仕組みです。東京センチュリーはこれまでにPIFを活用した資金調達を実行してきましたが、2025年9月、日本初となる「自己評価型PIFフレームワーク」を構築し、メガバンク3行にて同時にシンジケートローンを組成しました。一般的なPIFが金融機関による評価を前提とするのに対し、自己評価型は企業自らがインパクトを示し、金融機関の承認を得て融資につなげる新しい仕組みです。今回、本フレームワークの構築から資金実行を担った財務部とサステナビリティ推進部のメンバーに、策定の背景、今後の展望などを聞きました。

サステナビリティ推進部 部長 海野さん(左上)、青木さん(左下)、財務部 次長 磯部さん(右上)、中本さん(右下)

持続可能な未来を支えるポジティブ・インパクト・ファイナンス(PIF)とは?

―PIFの概要を教えてください。

磯部さん

PIFは、ESGファイナンスの一種で、資金の借り手である企業が社会・経済・環境に与える影響に着目する仕組みです。金融機関が企業活動を分析・評価し、その内容を第三者機関が認証します。こうした枠組みによって、企業活動によるプラスの影響(ポジティブインパクト)の拡大やマイナスの影響(ネガティブ・インパクト)の低減を促し、持続可能な社会の実現を目指します。

―東京センチュリーのPIF活用実績についても教えてください。

磯部さん

ESGファイナンスには大きく分けて2種類あります。一つは、資金使途を限定した「グリーンファイナンス」や「トランジションファイナンス」など。もう一つは、資金使途に制限がなく幅広い事業に対応できるPIFなどのファイナンスです。

当社は多額の資金を必要としますが、その用途も多岐にわたります。そのため、資金使途を限定しない調達手法の方が実際の事業に適しており、2022年以降、複数回にわたり金融機関との間でPIFによる資金調達を実行してきました。

自己評価型ポジティブ・インパクト・ファイナンス(PIF)のメリットとは?

費用削減から企業文化の変革までを推進

―2025年9月、東京センチュリーは自己評価型PIFを実行しました。その特徴を教えてください。

磯部さん

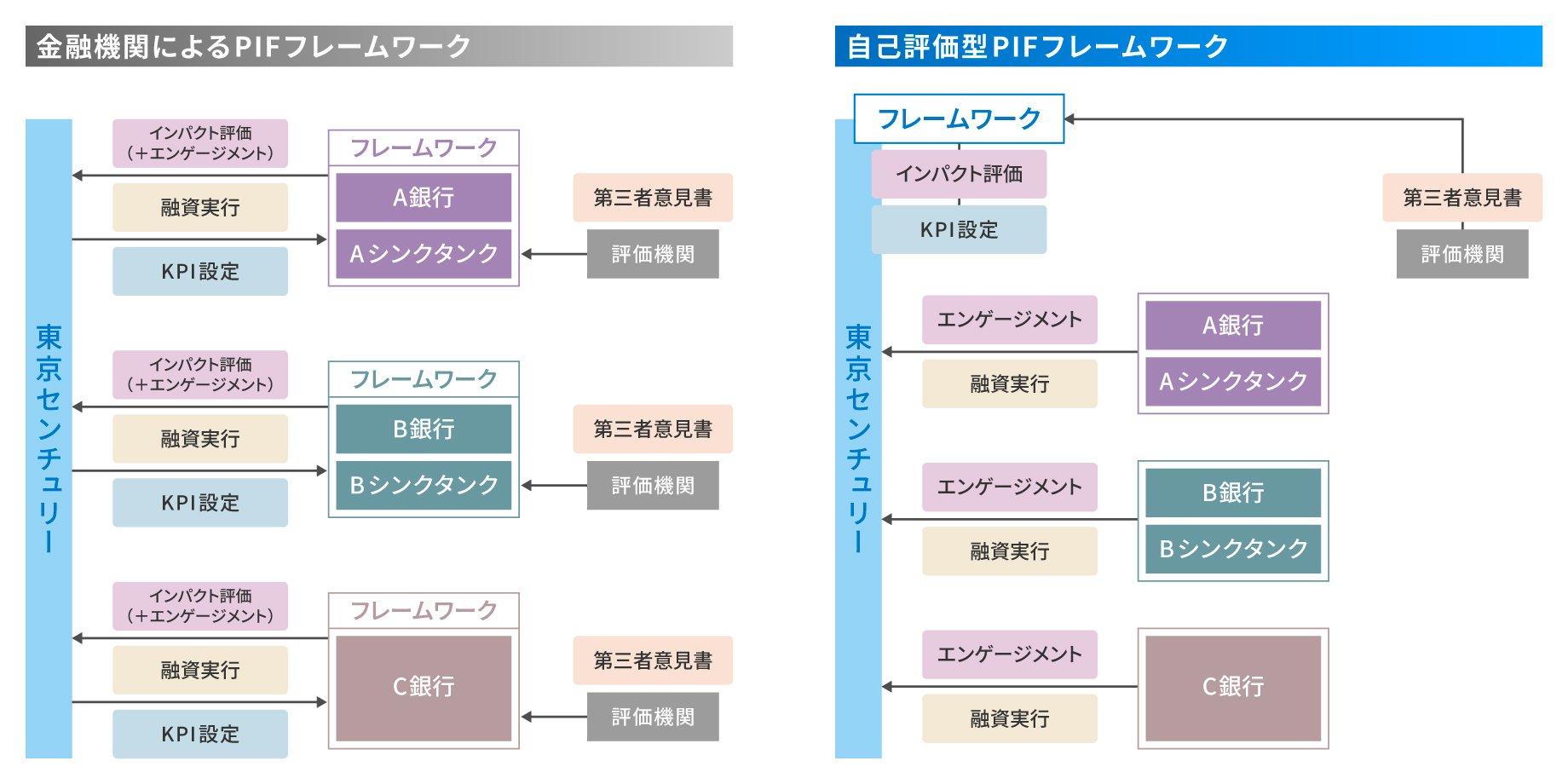

従来のPIFは、金融機関が独自の評価基準(フレームワーク)を用いて企業を分析し、その結果を第三者機関が認証する仕組みです。フレームワークは金融機関ごとに異なるため、融資のたびに新たな評価と認証が必要でした。

一方、自己評価型PIFは当社自身がフレームワークを策定し、その基準で事業のインパクトを評価します。その内容を第三者機関に認めてもらうことで融資につなげる仕組みであり、評価基準が「貸し手」ではなく「借り手」である当社に帰属する点が最大の特徴です。

そして、国内初の取り組みは、貸付人との年次エンゲージメントや評価機関による年次レビューを本フレームワークへ組み込んだことです。貸付人との対話を通じてKPIの進捗や方向性を確認し、第三者からの評価を受けることで、透明性と信頼性を高めていきます。

青木さん

自己評価型PIFフレームワークスキーム図

磯部「自己評価型のフレームワークのアイデアは数年前から検討していました。

このたび、関係各社の協力により約3カ月という短期間で実現することができました。」

ー自己評価型PIFの活用によって、どのようなメリットが期待できますか?

中本さん

最大の利点は、費用・時間・手間の削減です。フレームワークを一度策定すれば毎年更新するだけで複数行に利用でき、従来必要だった第三者認証や弁護士費用を抑え、借り入れまでの準備期間も3カ月から1カ月程度に短縮できます。

また、これまではPIFの実行には手間と費用がかかるため、シンジケートローンのような大規模な資金調達の際にしか実施できませんでした。しかし、フレームワークを策定したことで、地方銀行などとの相対での借り入れでもPIFを実行できるようになり、より手軽に利用できるようになります。さらに、ESGファイナンスを推進する金融機関から金利優遇を受けられる可能性もあり、結果として調達コスト削減にも寄与します。

フレームワークの策定過程では、当部でアイデア出ししたKPIや目標について、社内の各部門と対話しながら絞り込み、設定していきました。このプロセスが、サステナビリティへの理解を深めるきっかけになると感じています。自社の事業が社会にポジティブなインパクトを与えていると実感することで、社員のモチベーションや会社への帰属意識も高まるのではないでしょうか。

海野さん

海野「この取り組みで、サステナビリティが『きれいごと』ではなく、

リース事業の根幹である資金調達に関わる『自分ごと』であると気付いてもらえれば、嬉しいです。」

自己評価型ポジティブ・インパクト・ファイナンス(PIF)への挑戦を支えたチームワーク

―自己評価型PIFを確立するまでの流れを教えてください。

磯部さん

従来のPIFには金融機関ごとの評価基準に依存するという課題があり、私たちは数年前からその解決策を模索してきました。2025年4月、みずほ銀行さまから自己評価型PIFのアイデアを提案いただいたことをきっかけに、サステナビリティ推進部と連携してフレームワークの策定を開始。日本格付研究所(JCR)さまやみずほリサーチ&テクノロジーズさまの支援を得ながら、仕組みを確立しました。

―財務部とサステナビリティ推進部、それぞれの部の役割を教えてください。

中本さん

財務部は主に金融機関との調整を担当しました。フレームワーク策定の過程においては、みずほ銀行以外にも知見のある三菱UFJ銀行、三井住友銀行とも連携し、貴重なご意見やアドバイスを参考にしながら進めました。また、シンジケートローンの組成では、参加いただく金融機関にも自己評価型PIFのメリットを理解してもらう必要があり、約30行と個別に対話を行いました。

サステナビリティ推進部は、みずほリサーチ&テクノロジーズの知見を得ながら、自己評価型PIFフレームワークを策定しました。事業活動が社会に与えるインパクトを整理し、当社のマテリアリティに関連する取り組みと紐付けてインパクトを特定しました。そして、ポジティブインパクトを拡大し、ネガティブインパクトを低減させる短期・中長期のKPIや目標を設定しました。また、金融機関からの質問へ対応し、アドバイスを積極的にフレームワークへ取り入れました。

青木さん

―金融機関からはどのような質問がありましたか?

磯部さん

フレームワークは国連環境計画・金融イニシアティブ(UNEP FI)の原則に基づきますが、各金融機関が重視する観点は異なります。そのため質問も多岐にわたり、最終的には約70項目に対応しました。

特に多かったのは「なぜ中長期のKPIを設定していないのか」といった質問です。該当項目は社内の関係部署と協議し、可能なものはKPIとして設定しました。数値化が難しい項目については、今後も情報を集めながら検討していきます。

海野さん

社内の関係者との対話も重要でした。自己評価型PIFの意義やKPI設定の重要性を説明し、各部門やグループ会社から協力を得ることができました。その結果、マテリアリティに対応する「契約高等(リース契約高、融資実行高、投資額など)」をファイナンスのKPIとして初めて組み込むことができました。このKPIは、金融機関から「当社の事業が社会に与えるインパクトを定量的に示している」と高く評価されています。

また、社内の対話の中で、管理体制の整備が必要であるという貴重な意見も頂きました。このご意見を真摯に受け止め、今後に活かしてまいります。

青木さん

青木「社内外の関係者のご理解、ご協力のもと策定できた自己評価型PIFは、当社の事業活動を通じて社会へ生み出すインパクトや、

目指す未来のストーリーをステークホルダーへ伝えることができると思います。」

⾃⼰評価型ポジティブ‧インパクト‧ファイナンス(PIF)は企業と⾦融機関

がともに成⻑できる仕組み

―自己評価型PIFによる資金調達の成果を教えてください。

中本さん

今回の自己評価型PIFでは、メガバンク3行それぞれをアレンジャーとし、計25の金融機関が参加する3つのシンジケートローンを組成。総額1,714億円の資金調達を実現しました。シンジケーション方式によるESGファイナンスは過去にも行っていますが、今回の金額は当社でも最高額となります。また、メガバンク3行を同時にアレンジャーに迎えたのは初めての挑戦であり、新規の金融機関も招聘するなど、資金調達のネットワーク拡大にもつながりました。

中本「財務部がかねてより望んでいたPIFのフレームワークを実現できたのは、外部のご支援はもちろん、

サステナビリティ推進部をはじめ、各部署のご協力あってのことだと心より感謝しています。」

―金融機関はどのように受け止め、メリットを感じているのでしょうか。

中本さん

多くの金融機関から「PIFの実行までに時間と労力を抑えられる点に大きなメリットを感じる」との声がありました。特に、年次で外部評価機関とのレビュープロセスを設定しているのは金融機関にとって省力化につながり、PIFの取り組みへのハードルが下がるとの声も頂いています。

磯部さん

もう一つの大きなメリットは、当社が自ら評価を行うことで、金融機関により質の高い情報を提供できる点です。当社は事業領域が広く、公開情報だけでは十分に理解してもらえない部分もあります。自己評価型PIFでは、事業の当事者として私たちが詳細なデータを示すため、信頼性の高い情報を提供できます。さらに、目標やKPIを自主的に設定しているため、当社の強いコミットメントが伝わり、金融機関にとっても達成可能性の高い計画として受け止めてもらえると考えています。

自己評価型ポジティブ・インパクト・ファイナンス(PIF)で実現する未来

―自己評価型PIFを通じて、当社の企業価値や今後の成長にどのような影響が生まれますか?

磯部さん

本スキームは、自己の評価→インパクトの特定→KPIの策定→モニタリング→関係者とのエンゲージメントのサイクルを回していくものであることから、SDGsへの取り組みに対する経営理念、社内体制、知識などさまざまな要素が求められます。それを実現したことは、金融機関を含めた投資家からの評価向上に資する取り組みであると思います。

―サステナブルファイナンス市場にどのようなインパクトがあると考えますか?

多角的な事業展開をしている他の企業にとっても、サステナブルファイナンスへの取り組みがより身近になり、各社が独自のサステナビリティ活動を資金調達につなげる動きが加速するのではないかと考えています。

また、フレームワークの策定は自社の事業と社会・環境へのインパクトとの関連性を深く分析し、体系的に整理する作業を伴いますので、インパクト創出能力も問われます。特定のプロジェクトだけでなく企業全体の事業活動が評価されることで、より柔軟な資金調達が可能になり、市場全体の活性化につながることを期待しています。

海野さん

磯部 正二郎(いそべ・しょうじろう)

財務部 次長

2005年中途入社。IT分野での経験を生かしシステム部(現IT推進部)に配属。2011年に財務部へ異動後は、SLLやPIFをはじめとするESGファイナンスをけん引し、資金調達分野でリーダーシップを発揮。2023年より現職。

中本 早紀(なかもと・さき)

財務部

2022年新卒入社。財務部にて主に金融機関からの資金調達を担当。昨年度まで海外グループ会社の資金調達支援を担当し、2025年度より国内関係会社の資金調達をサポート。専門性を高めたいという思いからサステナブルファイナンスの担当を引き継ぎ、自己評価型PIFプロジェクトに参画。

海野 ちさ(うんの・ちさ)

サステナビリティ推進部 部長

1996年入社。国内リース営業からキャリアをスタート。TCBS(現ビジネスサポート第二部)、首都圏営業第二部を経て総合リスク管理部に異動し、サステナビリティ推進室(当時)と兼務。財務部とは2021年のSLL第1号案件組成から連携開始。2022年サステナビリティ推進部 次長。2023年より現職。

青木 裕視(あおき・ひろみ)

サステナビリティ推進部

2024年中途入社。前職の金融機関で自己資本比率規制対応および開示のプロジェクトへ参加。2019年頃からサステナビリティ関連の開示や、長期目標・方針策定に携わる。東京センチュリーに入社し、サステナビリティ開示規制対応、サステナブルファイナンス、社内研修等を担当。

※記事の内容、肩書は掲載当時のものです。

おすすめ記事

~攻めのESGファイナンスで新たな資金調達モデルを構築~

2025年9月26日

ポジティブ・インパクト・ファイナンス(P…

———10年後の社会はどうなる? 社長×社員5人が語る持続的成長

2024年11月12日

東京センチュリーでは、2016年から「循…

真のグローバル企業になるために必要なコミュニケーションとは?

2024年8月21日

近年、企業のグローバル化が進む中で、コミ…

2024年2月1日

ニュースや新聞でもよく耳にする「ESG」…