DX戦略を加速させるために必要不可欠なスタートアップとの連携。東京センチュリー(以下、TC)では、2021年より、スタートアップ成長支援のリーディングカンパニーであるPlug and Play Japan(以下、PnPJ)とパートナーシップ契約を締結し、「新規事業開発」と「実践的な人材育成」を目的とした連携を行っています。新規事業開発の過程にはさまざまな壁が立ちはだかりますが、実際にオープンイノベーションはどのように生み出されるのでしょうか?

本連載では、誤解されがちなオープンイノベーションの定義や重要性、成功事例までを2回に分けてお届けします。前編では、PnPJでアクセラレータープログラムを運営する荒井さま・大村さまとTC DX戦略部の高野さんの対談をお届けします。

【後編】スタートアップ連携で太陽光発電の既存事業をバリューアップ!オープンイノベーションの成功事例をご紹介~Plug and Play Japan×東京センチュリー~

左から、TC渋谷さん、PnPJ荒井さま、TC小宮さん、PnPJ大村さま、TC高野さん

イノベーションとは、既存の知と知の掛け合わせで新たな価値を生み出すこと

――初めに、Plug and Play Japanの事業内容を教えてください。

荒井さま:本社は2006年にアメリカのシリコンバレーで創業し、2017年に日本法人となるPnPJが設立されました。アクセラレーターとしてスタートアップ企業、大企業、投資家の方々をつなぎ、社会課題の解決につながるイノベーションを加速させるための事業を展開しています。これまでにグループ全体で世界2,000社以上のスタートアップ企業の事業成長を支援してまいりました。PnPJではフィンテック、インシュアテック、モビリティ、ヘルスケア、スマートシティ、ディープテック、エネルギー、フード&ビバレッジの8つの業界テーマごとにアクセラレータープログラム(※1)を設けています。

(※1)アクセラレータープログラム:スタートアップの成長支援プログラムのこと

――PnPJではオープンイノベーションをどのように定義していますか?

荒井さま:まず、「既存の知と知の掛け合わせで新たな社会的価値を生み出すこと=イノベーション」だと私たちは定義づけしています。スタートアップをはじめとした先進的な企業でも、このような解釈でおおむねコンセンサスが取れているのではないでしょうか。一般的には『ゼロイチを生み出す技術開発=イノベーション』と思われがちですが、実はそうではありません。今ある技術の融合や応用によって革新的な価値を提供することがイノベーションです。

大企業もスタートアップ企業もお互いそれぞれに既存の知と知をお持ちなので「うまく掛け合わせることで、新しいビジネスや社会的価値の創出を支援していきたい」そんな想いでアクセラレータープログラムを提供しています。

大村さま:世界のグローバルな大企業においては、専門的な技術を持っているスタートアップと連携して新規事業開発を行うことが主流になっていると感じています。日本でも、既存の知と知を掛け合わせて新しい価値を創出する、そのような新しい風を取り入れていくというところで、日本の経済に貢献したいと思っています。

荒井さま「当社の提供するソリューションの中にはグループワーク型ワークショップも取り⼊れています。

イノベーションに必要な既存の知は皆さん既にお持ちだということを体感していただけるワークとなっています」

――クローズドイノベーションという言葉もありますが、オープンイノベーションをどのように定義していますか?

荒井さま:一般的には、イノベーションの源泉を社内に求めるのか社外に求めるのかで、クローズドイノベーションかオープンイノベーションかをカテゴリ分けすることができます。日本の白物家電が世界市場を席巻していた時期がまさにクローズドイノベーションの時代であり、自社独自の技術を囲い込んでブラックボックス化することがそのまま競争優位の源泉につながっていました。それは、当時の環境が今ほど情報や人の流動性が高くなかったことが前提にあります。

――オープンイノベーションはなぜ必要なのでしょうか?

荒井さま:現代においては、環境や業界構造の変化が激しい中で、自前主義でやっていることの時間的・費用的コストが見合わなくなってきているという背景があります。

大村さま:業界によっては、技術をブラックボックスにするクローズドイノベーションが絶対的に求められることも、もちろん考えられます。しかしVUCA時代と言われているように、技術やニーズの変化があまりに複雑で、かつその変化は急激に訪れるため、1社単独では対応しきれないという現実があります。

大村さま「従来のパワーバランスを一変させるような異業種からの参入も珍しくなくなりました。

荒井が冒頭でお話しした8つの業界でも、この現状に危機感を持つ企業は少なくありません」

オープンイノベーションと親和性の高い、東京センチュリーのパートナーシップ戦略

――続いて高野さんにお聞きします。東京センチュリーはオープンイノベーションをなぜ推進しているのでしょうか?

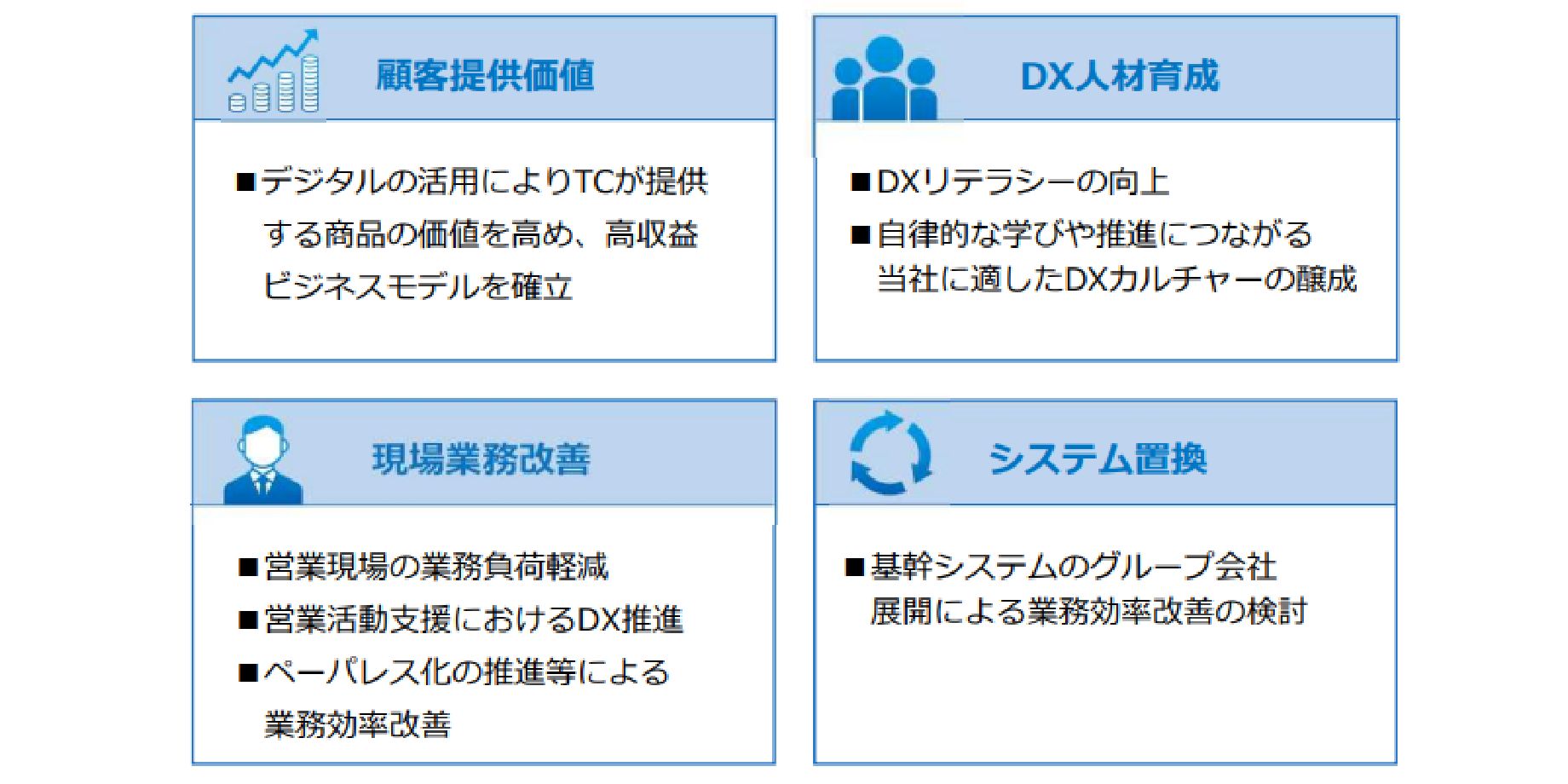

高野:2027年度までの中期経営計画では、当社の持続的な成長のために「TCX(TC Transformation)」を掲げています。「TCX」の柱の一つが「DX」であり、当社では全社横断のDXタスクフォースを立ち上げています。その共通テーマの中に「顧客提供価値」と「DX人材育成」があります。「顧客提供価値」では、デジタルをはじめとした新技術を活用しながら、顧客へ提供する価値を高めていくことを目指しており、その実現にはオープンイノベーションが有効な手段だと考えています。また、それを実行できる人を育てていくためには「DX人材育成」が重要となります。

【DXタスクフォースでの4つの重点テーマ】

【ご参考】

走り出したDXタスクフォース━トップに聞く、「変化を創造する」攻めのDXとは?━

DX人材育成は終わりのない旅。その一歩を、今、踏み出した

――PnPJとTCは2021年にパートナーシップ契約を締結しました。これまでに両社でどのような取り組みが行われてきたのでしょうか。

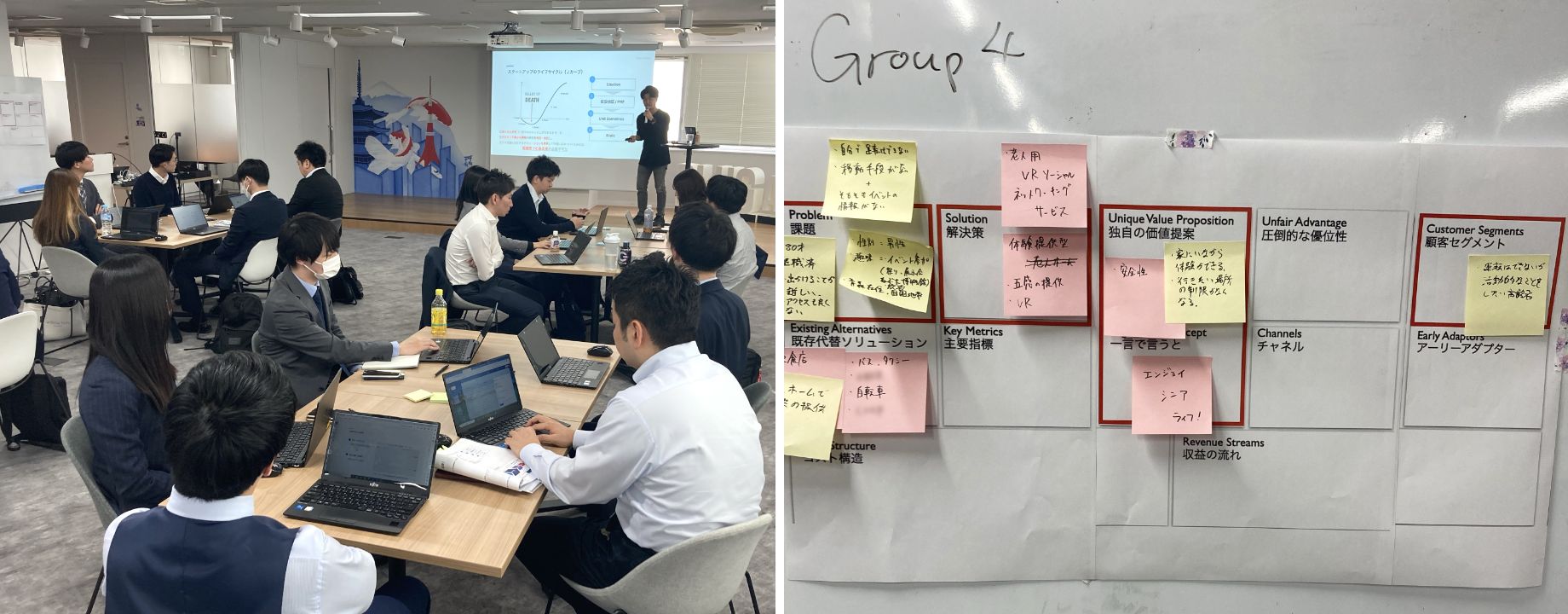

高野:PnPJのソリューションを活用して、さまざまな業界の有望なスタートアップ企業との出会いがありました。しかし、当初はスタートアップ企業との連携において不慣れな部分も多く、行き詰まってしまうこともありました。そんな中でPnPJの皆さんに相談したところ、アイディエーション研修のご提案を頂きました。

荒井さま:われわれの提供するソリューションは、スタートアップ企業と大企業を引き合わせるだけで完結するわけではありません。事業を立ち上げ推進し、軌道に乗せて持続的な成果が表れるまでを見据えています。その観点から、担当者の方々のマインド形成やノウハウ習得に対してもできることはあるのではないかと考え、提案させていただきました。

大村さま:研修は想定顧客のペルソナ分析から始まり、リーン開発手法を用いて素早く効果的に事業を立ち上げるにはどうすればいいかを学んでいただき、参加者が自らテーマを設定して、数人のグループで議論しながらアイデアをブラッシュアップしていくカリキュラムをご用意しました。

高野:固定観念にとらわれない多角的な発想を導き出す、貴重な機会でした。われわれとしては、このようなアイディエーション研修もDX人材育成の一環として位置付けており、オープンイノベーションにより変化を創造するための「人づくり」に活かしていきたいと考えています。

アイディエーション研修の様子 リーンキャンバスを使ったビジネスモデルの検討

高野「イノベーションはそこまでハードルが高いものではない、

既存の知と知の結合でありゼロイチとは別物である、ということを社内に浸透させていきたいですね」

――PnPJとの連携で、スタートアップ企業との出会いはどのようにして生まれているのでしょうか?

高野:多様な業種から数十社のスタートアップ企業が採択されるアクセラレータープログラムをはじめ、さまざまなソリューションを活用させていただいています。

荒井さま:アクセラレータープログラムは半年に1回のペースで開催しています。そのイベントへの意欲もさることながら、高野さんとのコミュニケーションで感じられるDX戦略部全体としての熱量の高さにも驚かされています。

高野:当社の事業と親和性がありそうなスタートアップ企業であれば、幅広い業種の方々と面談させていただいています。面談には各事業分野の担当者の中から、その領域で知見のあるメンバーにも同席してもらっています。事業領域が多岐にわたるため、具体的な事業連携へと結びつけるためには、いかに早く必要な情報を知見のある人へつなげられるかが重要だと感じています。

――オープンイノベーションの可能性を、TCはどのように感じているのでしょうか?

高野:当社は祖業のリースを出発点に事業領域を拡大し、現在は「金融×サービス×事業」という領域でビジネスを展開しています。このように新たな事業領域への挑戦を行うことができた背景には、それぞれの分野で専門的知見を有する企業とパートナーシップ戦略を進めてきた歴史があります。そう考えてみると、当社はこれまでも「社内外の既存の知を掛け合わせること」と相性の良い取り組みをしてきており、会社全体としてオープンイノベーションになじみやすい土壌があるのではないかなと考えています。

高野「実は私のようなオープンイノベーション担当者はPnPJの皆さんから、チャンピオンという肩書で呼ばれています。

アメリカのシリコンバレーでは、社内変革を担う人を英語でチャンピオンと呼ぶそうです」

環境課題に目を向け、未来につながるソリューションの提供を目指す

――最後に、両社がそれぞれに期待することを聞かせてください。

高野:TCのオープンイノベーションは発展途上ではありますが、太陽光発電所に蓄電池を併設するという熊本の案件での画期的な成功事例も生まれました(詳細は後編にて)。GX領域においては、今後さらにスタートアップ企業の方々の力が必要となるでしょう。引き続き、PnPJの皆さまと連携し、形にしていきたいと思います。

荒井さま:昨今、金融領域では、グリーンフィンテックと言われるような、カーボンニュートラルや脱炭素などのGXにおけるオープンイノベーションがトレンドです。CO2の排出量削減に続き、生物多様性を守る取り組みも企業活動として進めていこうという機運が産業界全般で高まっています。

自然資本に関する開示義務を求めるTNFD関連もヨーロッパ起点に動きが出てきており、この文脈で何か新しいビジネスの種がないか検討が進んでいます。例えば、森林や河川の変化をデータ化するシステムなどが注目されています。市場のニーズとトレンドを先取りし、環境対応も組織の成長も両立できるビジネスを、TCの方々と一つでも多く立ち上げていきたいですね。

大村さま:国内外を問わずさまざまな企業同士が協力し合い、イノベーションが生み出される。そんなスタートアップエコシステムを構築することが私たちのミッションです。大企業の皆さまのサポートなしには、それを実現できないと思っています。幅広い顧客チャネルや多様なアセット、ファイナンスにおけるノウハウを持つTCの方々は、スタートアップ企業にとってこの上なく心強いパートナーです。DX人材育成面も含めて、これからも連携を深めていければと思います。

【ご参考】Plug and Play Japan オウンドメディアにも掲載されております。併せてご覧ください。

「金融×サービス×事業」のビジネスに新たな発想をもたらすオープンイノベーションー ~東京センチュリー~

荒井 良史彦(あらい・よしひこ)さま

Plug and Play Japan株式会社

2021年 Plug and Play Japan株式会社に中途入社。フィンテック分野におけるスタートアップの成長支援、および企業間のオープンイノベーション支援事業を取りまとめる。前職の三井住友銀行では、海外機関投資家を担当し、クロスボーダー融資案件を多く担当。米国Babson College F.W. Olin Graduate School of Business (MBA) 卒。

大村 早紀(おおむら・さき)さま

Plug and Play Japan株式会社

2024年 Plug and Play Japan株式会社に中途入社。フィンテックチームで仮想空間、暗号資産などに関連する業務の他、スタートアップ企業と大手企業とのパートナーシップ構築支援にも携わる。前職はシリコンバレー発の投資会社勤務。

高野 信作(たかの・しんさく)

東京センチュリー株式会社 DX戦略部

2022年 東京センチュリー株式会社に中途入社。DXタスクフォースの事務局運営に携わりながら、社内体制の整備と事業展開の双方における、全社横断的なDX推進やDX人材育成業務を担当。前職の金融機関では、一次産業を対象にした融資案件を多く手掛ける。

※記事の内容、肩書は掲載当時のものです。

おすすめ記事

2025年11月20日

東京センチュリーでは、2025年度のDX…

~Plug and Play Japan×東京センチュリー~

2025年2月19日

DX戦略を加速させるために必要不可欠なス…

2024年3月29日

近年、私たちの⽣活や働き⽅のあらゆる⾯で…