東京センチュリーでは、2025年度のDX推進施策の一環として、東京センチュリーグループ(以下、TCグループ)各社が集まる「体験型DX人材育成プログラム&コミュニティ」をスタートしました。このプログラムでは、実践型のDX研修「1Dayプログラム」と、各社の取り組み事例や課題を共有する「DXコミュニティ」の2種類の研修への参加を通じて、TCグループ各社でDXを推進するリーダーを育成すること、会社の枠を越えてメンバー同士のつながりを強めることを目的としています。今回は、2025年9月に実施した「DXコミュニティ」の様子をお届けします。

体験型DX人材育成プログラム&コミュニティイベントの様子

DX推進のカギはマインドセット。独自の研修で現場の挑戦を後押し

今回のプログラムは、ANAグループが進めるDX人材育成・組織変革のプログラムをベースに、ANAと当社dX戦略部がTCグループ向けにアレンジしたものです。プログラムの設計やファシリテーターとして、ANAエンジンテクニクス 藤井博臣さんと、明治クッカー 代表取締役 西原亮さんにサポートいただきました。

左から、明治クッカー代表取締役・西原亮さん、ANAエンジンテクニクスの藤井博臣さん、dX戦略部一同

2025年5月・7月に実施された「1Dayプログラム」は、DXを進めていくために重要なマインドセットについて学んだ上で、参加者一人ひとりが「これから職場でどんなことに取り組むか」というコミットメントを宣言しました。

今回の「DXコミュニティ」は、その成果について、参加者全員が発表する「1分間ピッチ」や、現場の悩みや課題感を共有する「トークセッション」を通じて、TCグループ各社の交流およびDXを推進するものです。

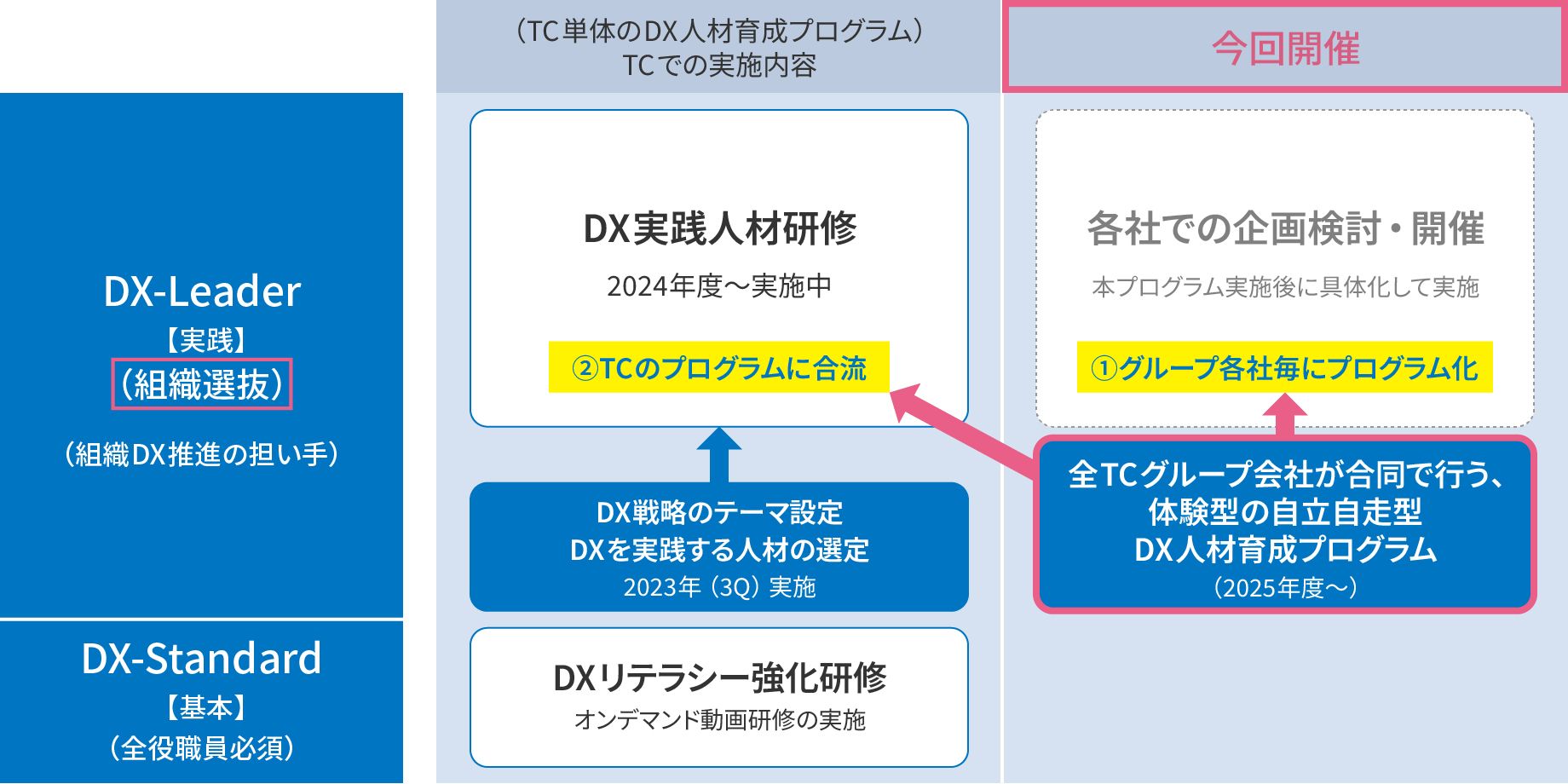

TCのDX人材育成プログラムにおける本プログラムの位置づけ

2025年5月・7月に実施された1Dayプログラムの様子

DXの「次の一手」に向けて。1分間ピッチで成果と課題を共有

「DXコミュニティ」の当日は、34名の参加者がANA Blue Baseのミーティングルームに集まりました。

ANA Blue Baseのミーティングルームにて

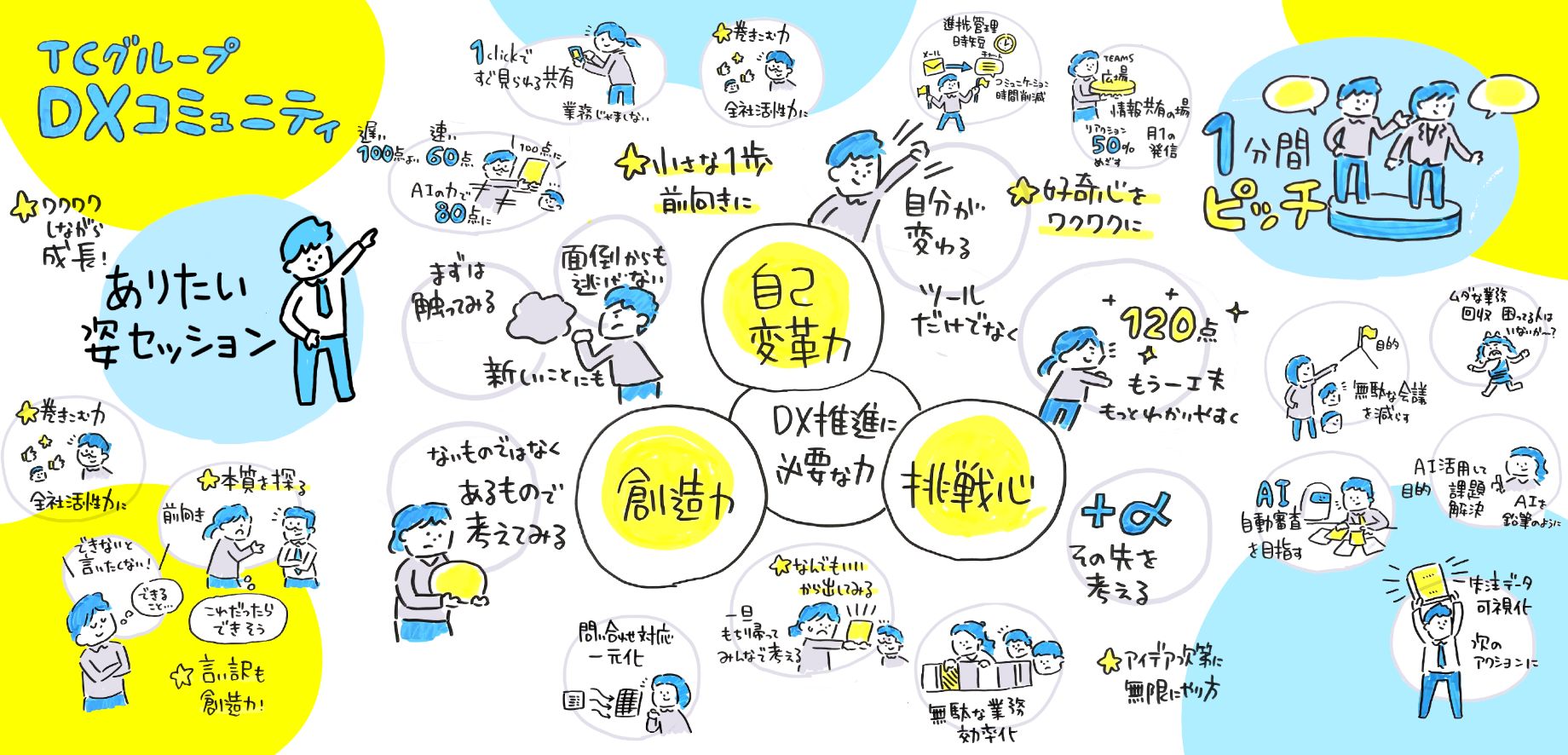

今回は参加者の理解を促進し、より記憶に残る研修にするため、グラフィックレコーディング(以下、グラレコ)を導入。これは、イベントの一部始終をイラストや文字を使ってリアルタイムで可視化していく手法です。休憩時間には、多くの参加者がグラレコを眺めながら、プログラムを振り返ったり、記念写真をとったりといった様子も見受けられました。

グラフィックレコーディングの様子

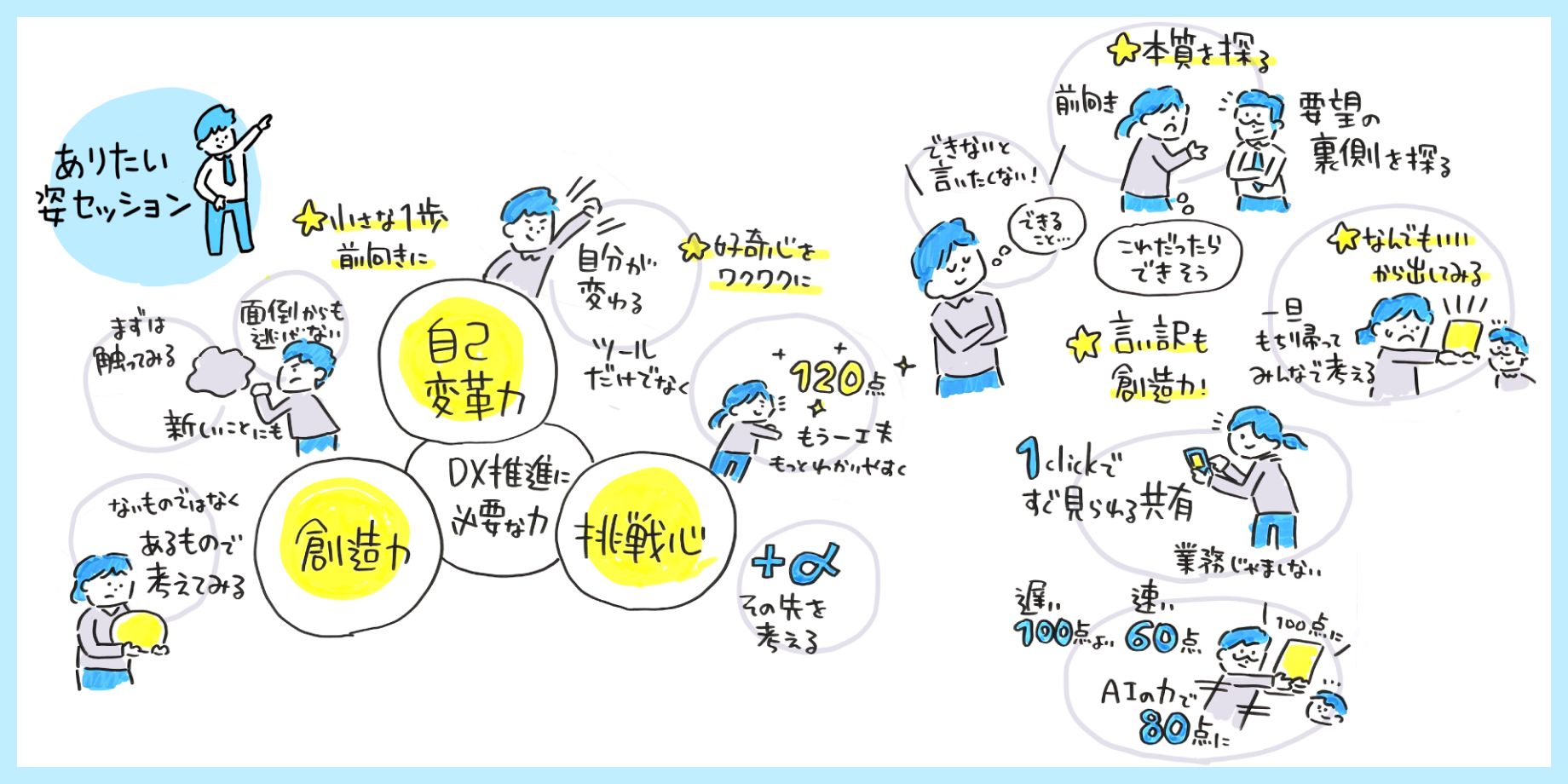

「DXコミュニティ」は、dX戦略部による「ありたい姿セッション」からスタート。このセッションは、DX人材に求められる「自己変革力」「創造力」「挑戦心」の3つの力を体感し、明日からの行動につながる「小さな一歩」を見つけることを目的としています。参加者は各職場での課題や具体的な行動を振り返りながら意見を交わしました。

「ありたい姿セッション」の様子

続いて、「1分間ピッチ」では、「1Dayプログラム」で宣言したコミットメントの成果について、1人ずつ壇上で発表します。「AIを活用して業務削減を実施」「業務フローを洗い出し、無駄や重複をなくす」など、担当する業務や立場によって、アプローチはさまざまですが、「1Dayプログラム」で得た学びが、実際のアクションへとつながっている様子がうかがえました。

「1分間ピッチ」の様子

トークセッションから見えた「共通課題」と「DX推進のヒント」

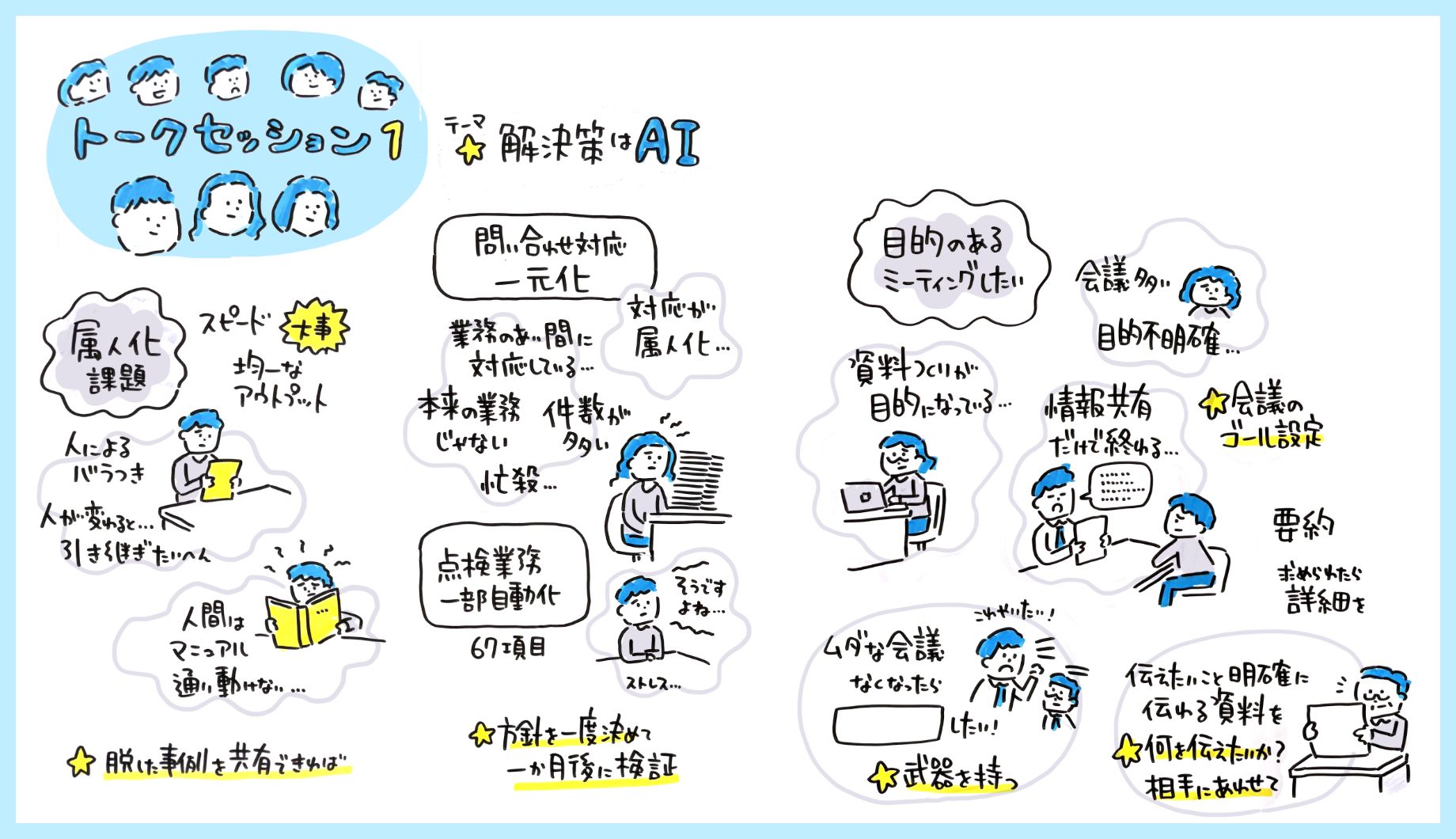

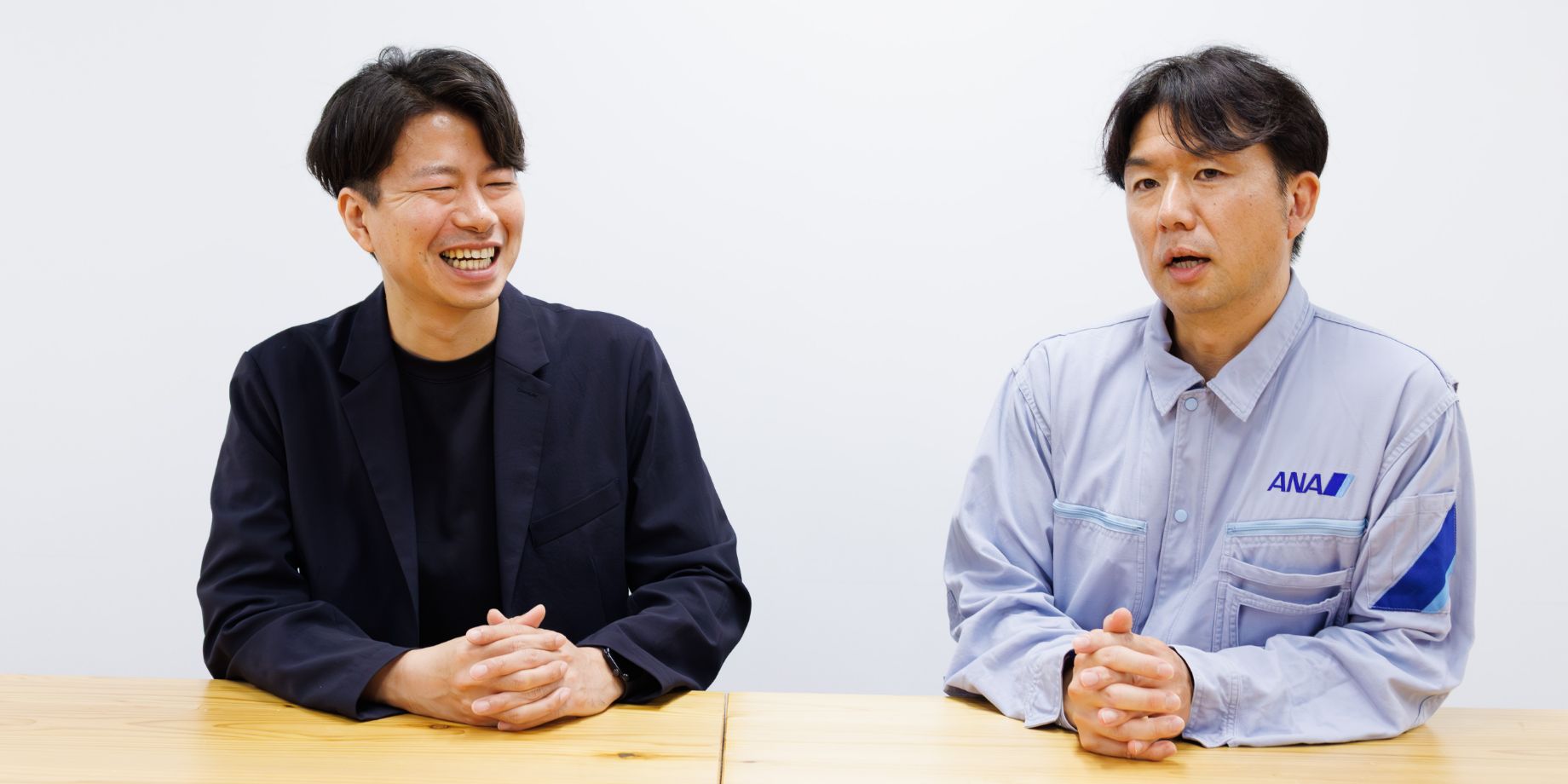

続いて、ファシリテーターの西原さんと藤井さんが、参加者と対話する「トークセッション」を開催。受講者の中から6名が壇上に上がり、1分間ピッチの発表内容をもとに、活発に意見を交わしました。

まずトークセッション1で取り上げられたのは、「問い合わせ対応に追われてしまう」というテーマです。社内から多くの問い合わせが集中するため、本来の業務が圧迫されているという課題に対し、AIを活用して、点検業務の一部自動化に取り組みました。

次に取り上げたのは、「目的のあるミーティングを作っていきたい」というコミットメントです。「会議のために資料を作り、それを読むだけで終わってしまうような“もったいない会議”が多い」と問題を提起。これには参加者の多くも共感し、ファシリテーターからも、会議のゴール設定の工夫や、資料を簡潔にまとめる方法など、さまざまなアイデアを共有いただきました。

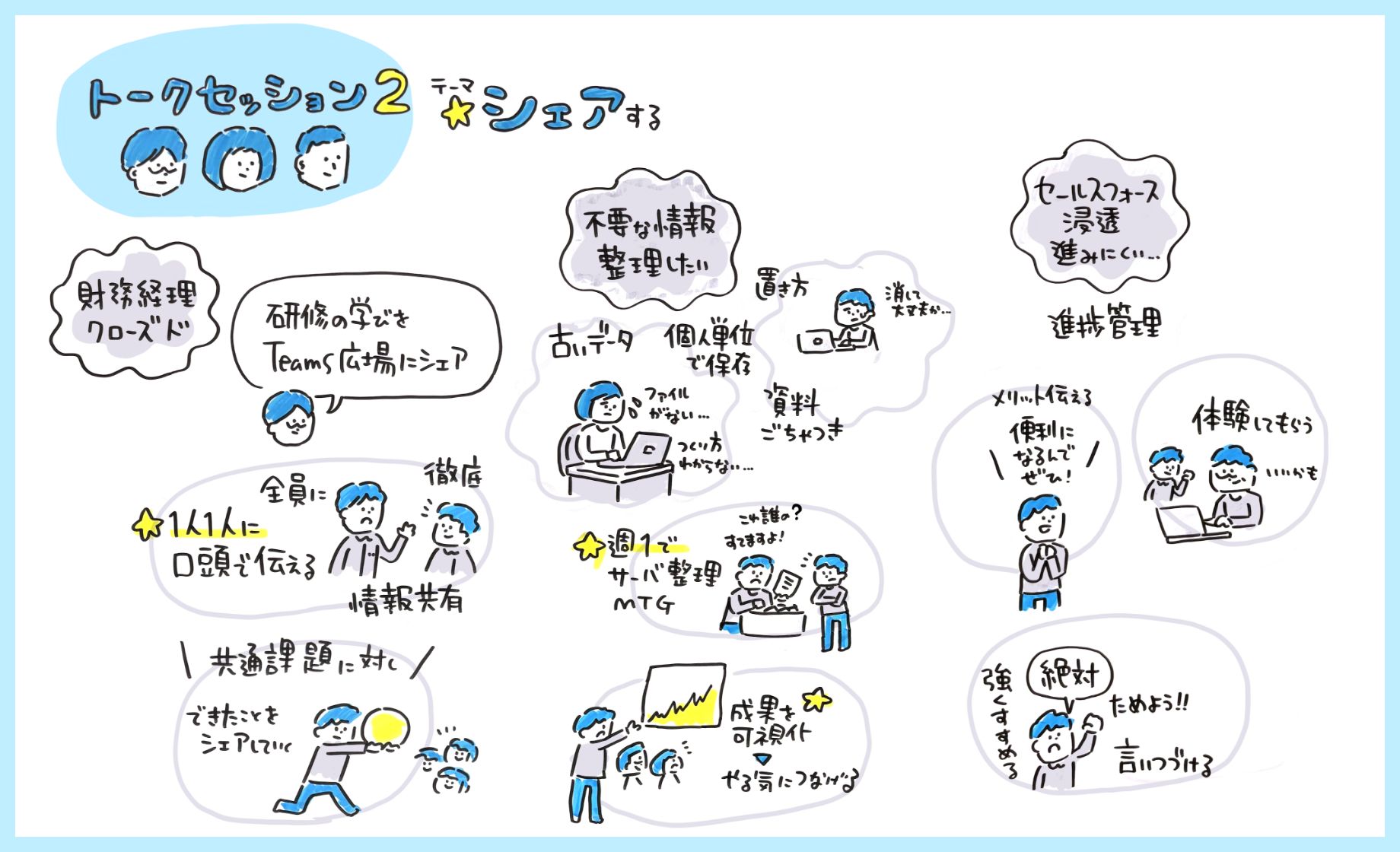

トークセッション2で、キーワードの1つとなったのは「シェア」。「研修での学びを全社員が閲覧可能なデジタルの広場で投稿して共有する」というコミットメントから、ナレッジをシェアすることの重要性について意見が交わされました。藤井さんからは「確実に伝えたい時は、現場をまわって1人ずつ口頭で伝えている」など地道なコミュニケーションの大切さが語られました。

また、「顧客管理ツールの利用を浸透させる」というコミットメントから、新しいシステムやルールを組織の中で浸透させることの難しさを議論。参加者からは、「業務効率化のために社内でいろいろな施策を打ち出しても『今までのやり方で成果を上げられているから』と、新しいものを使おうとしてくれない」といった切実な悩みも打ち明けられます。これに対し、ファシリテーターは「時間がかかることを覚悟した上で、コミュニケーションを取り続ける」「言葉でいうだけではなく、実際に操作してもらって便利さを感じてもらう」といった方法を提案しました。

同じ課題を抱えている仲間の存在を頼りに

トークセッション終了後、参加者からは以下のような感想が届きました。

「課題を皆さんに共有したことで、同じような課題を抱えている人が多いことがわかり、心強かったです」

「状況やアプローチはそれぞれ異なりますが、課題は似ていることも多いので、成功事例を共有して、グループ全体で活かしていきたいと思います」

「スキルがなければDXを推進できないと思い込んでいました。でも、DXには業務効率化と新しい価値創造の両面があることに気がつきました。両方を意識して取り組んでいきたいです」

意識の変化を、グループ全体に広げていくために「仲間」が必要

ここからは、ファシリテーターを務められた、ANAエンジンテクニクスの藤井さんと、明治クッカーの西原さんに、今回のプログラムへ込めた思いや、参加者の様子を見て感じたことなどを伺いました。

―今回のプログラム全体の設計について、特にこだわったのはどのような点でしょうか?

藤井さん

DXというキーワードを軸に、TCグループ全体がつながりを感じられる研修にしたいと考えていました。そのために、一方的に研修を受けてもらうのではなく、各社の取り組みをシェアする時間を設けるようにしました。

今回はITの専門職の方だけではなく、さまざまな立場・職種の方が参加されるので、誰でも理解しやすいように、専門用語をできるだけ避けて、平易な言葉で伝えることを意識しました。曖昧な表現を避け、数字や具体的な行動に落とし込むことが、次のアクションにつながると思います。

西原さん

―お二人から見て、企業のDX推進はどのようなことが課題になっているのでしょうか?

藤井さん

新しいシステムを導入しても現場が使いこなせず、逆に非効率的になってしまっているケースは多いですね。次から次へと新しいサービスを導入するのではなく、まずは既存のツールを最大限活用することが大切。TCグループで言えばGoogle WorkspaceやMicrosoft 365など、既に業務の中に取り入れている仕組みをフルに活用しましょう、ということは前回の「1Dayプログラム」でも伝えました。

それから、経営層が「DX」をスローガンのように掲げて現場に丸投げしてしまったり、多忙な現場が挑戦を諦めてしまったりする空気感にも課題を感じています。「現場が小さな成功を積み重ね、それが周囲に広がっていく」というのが理想的な形です。

参加した皆さんが、自社に帰って、そうした変化を広げていく存在になってくれることを願っています。

西原さん

―「1Dayプログラム」と「DXコミュニティ」を通じて、参加者の様子はいかがでしたか?

不要な業務の整理や情報の一元化といった共通課題が明確になり、組織や部署を超えた一体感を生むきっかけになったと思います。前回の様子と比べると、今日は皆さんがより具体的な数字や成果を示すようになっていて、意識や行動の変化が見られました。

西原さん

藤井さん

もちろんまだ足りない部分もあると思います。今回の発表はゴールではないので、むしろ大変なのはこれから。研修を通じて、少しずつ意識の変化が生まれてきたと思うので、あとはどう実現し、組織の中に浸透させていくか。そのために大切なのが「仲間」です。今回出会った仲間とのつながりを大切に、地道に行動していってほしいですね。」

ナレッジの共有、リアルなコミュニケーションがDXを推し進める

最後に、イベントの締めくくりとして、研修を見学した専務執行役員の平崎さんから参加者へ、次のようなメッセージが送られました。

平崎

今回の研修で多く指摘された“業務の属人化”は、東京センチュリーの経営課題でもあります。今後も、自ら仕組みづくりや情報共有を進め、他のメンバーでも対応できる環境を整えていってくれることを期待しています。

さらに、今回はグループ各社のメンバーが集まる貴重な機会でもありました。AIツールの活用だけでなく、人間同士のリアルなコミュニケーションを通じて学びや相談を深められる場ですので、この縁を大切にし、お互いの知見を共有し合いながら、業務改善やDXの実践につなげてほしいと思います。

DX推進は、一人ひとりが目の前の小さな課題に目を向け、それを改善していくことの積み重ねです。研修を通じて育まれた「つながり」と「挑戦心」が、TCグループ全体のDXを力強く前進させる原動力となるはずです。

藤井 博臣(ふじい・ひろおみ)さま

ANAエンジンテクニクス株式会社

総務部 総務課(兼)整備部 業務課(兼)ANA整備センター副センター長付

ANAグループでジェットエンジンの整備士として勤務。2020年頃から、紙の資料が多くアナログ作業が中心だったエンジン整備の現場において、デジタル化、業務効率化を推進し、年間で2,000近い工程数を削減。その成果を活かして、ANAグループとして研修事業を立ち上げ、数々の企業にDX研修のプログラムを提供。

西原 亮(にしはら・りょう)さま

株式会社明治クッカー

代表取締役

経営コンサルティング会社などを経て、2013年に明治クッカー入社、同年8月に代表取締役社長に就任。超斜陽産業と言われていた牛乳配達事業を10年で7倍規模へ成長させる。2019年より「にっしー社長」としてYouTube、2022年よりTikTokを開始、企画から出演までを担当。著書『コンサル時代に教わった 仕事ができる人の当たり前』(ダイヤモンド出版)はベストセラーに。

※記事の内容、肩書きは掲載当時のものです。

おすすめ記事

2025年11月20日

東京センチュリーでは、2025年度のDX…

~Plug and Play Japan×東京センチュリー~

2025年2月19日

DX戦略を加速させるために必要不可欠なス…

2024年3月29日

近年、私たちの⽣活や働き⽅のあらゆる⾯で…