生成AIの普及が進み、企業では業務効率化や生産性向上、さらには新たな価値創出を見据えた活用が広がりつつあります。ただし、全社展開を進めるには、従業員が「使いやすい」「使ってみたい」と思える環境の整備と、情報漏えいリスクなどへの対応が不可欠です。

東京センチュリーでは、こうした課題を乗り越え、2023年に自社専用生成AIサービス「TC-ChatAI」を導入。さらに2025年4月より新たな生成AI環境を全社に展開しました。推進を担ってきたIT推進部の黒木さん、橋本さん、dX戦略部の佐藤さんに、導入と活用のポイントについて伺いました。

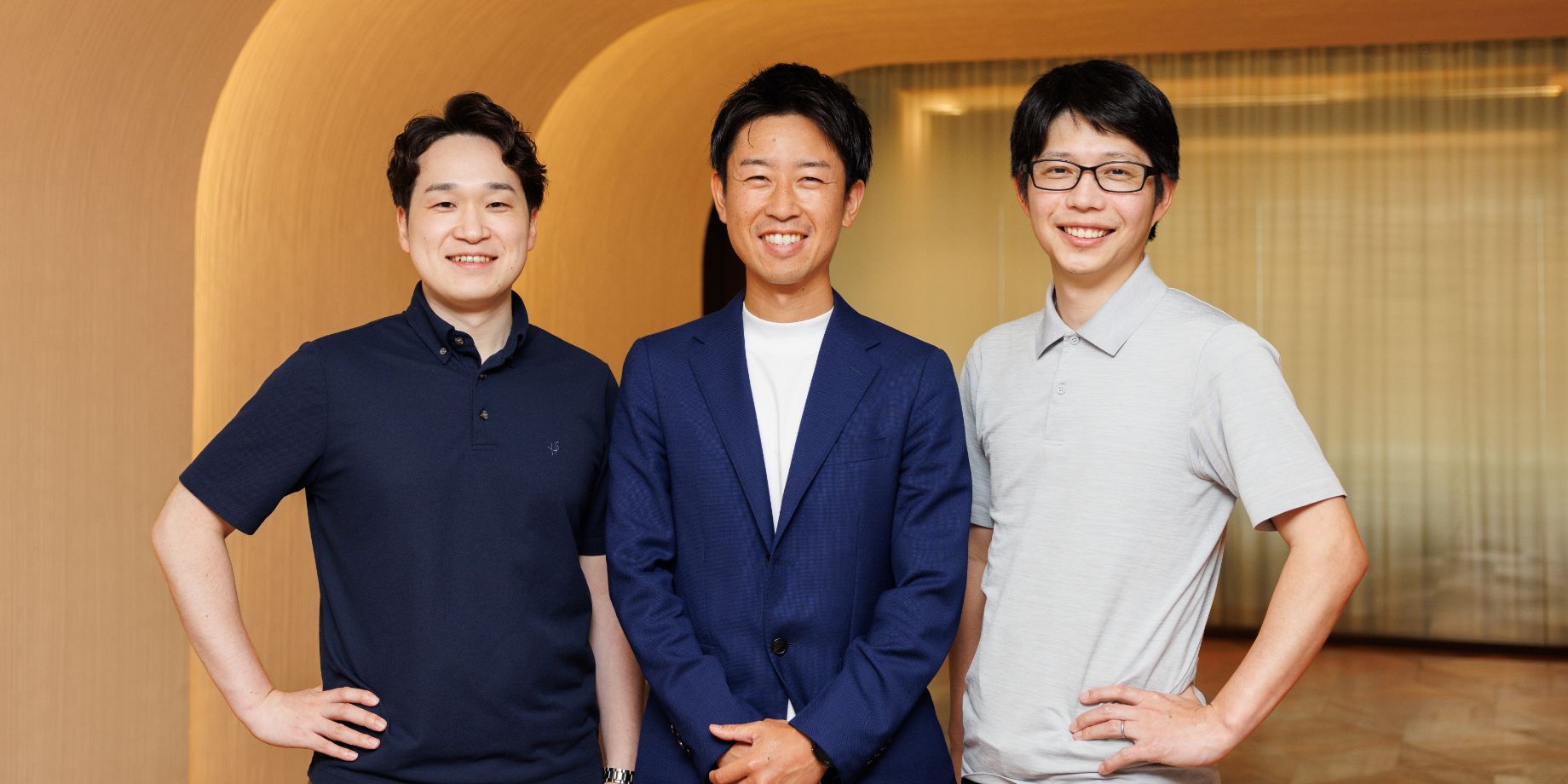

左から、IT推進部 橋本さん、dX戦略部 佐藤さん、IT推進部 CSIRT室 室長 黒木さん

生成AIを“まず使う”から“成果を出す”へ

段階的に進めた生成AI導入の道のり

―東京センチュリーでは、IT推進部とdX戦略部が連携し、社内での生成AI活用を推進しています。チームの目標と、これまでの取り組みを教えてください。

黒木

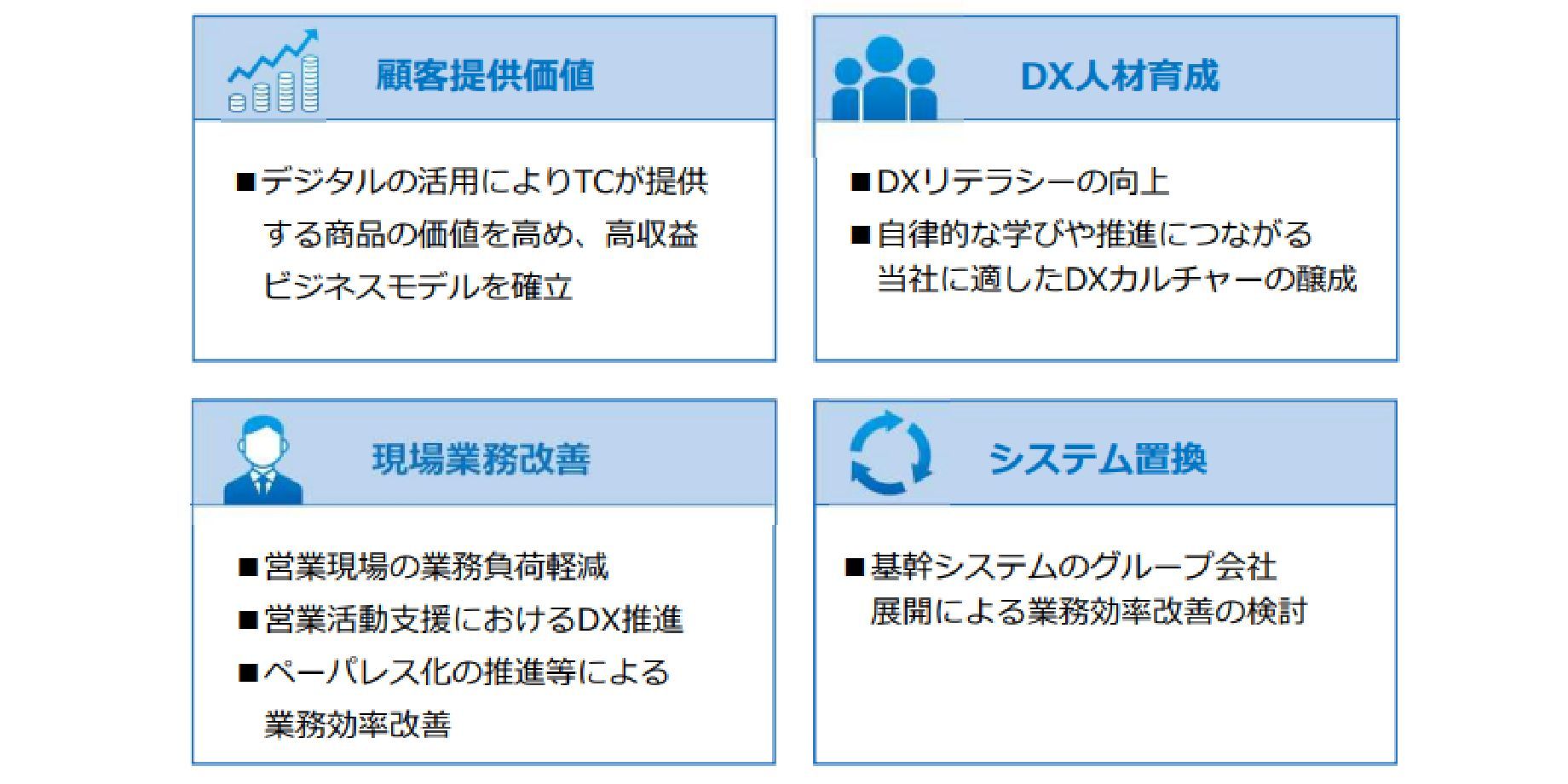

当社は「中期経営計画2027」において「TC Transformation(TCX)」を掲げており、その基盤としてDX推進を重視しています。全社横断のDXタスクフォースを設け、私たちIT推進部では生成AIを活用した「顧客提供価値」や「業務効率改善」を目指しています。2023年度は「まずは生成AIを使ってみる」、2024年度は「生成AIを使って個人レベルの業務効率化の成果を出す」ことを目標に段階的に進めてきました。

【DXタスクフォースでの4つの重点テーマ】

―現在社内で使われている生成AIツールと、その導入に至るまでの背景を教えてください。

黒木

生成AIの登場以来、「業務で利用したい」「ChatGPTを使いたい」といった声が社内で高まり、2023年7月に制限付きでChatGPTを導入。その後、よりセキュアな環境での利用を実現するため、2023年9月に当社専用の環境で使える「TC-ChatAI」をリリースしました。

2025年4月からはGoogleのGeminiとNotebookLMを全社展開しています。ここ数年の間に企業向けソリューションが成熟し安全性と機能性の両面で高度化しております。その中で、Google Workspaceと親和性が高いGeminiに切り替えることが、AI活用の次フェーズに進む上で最も効果的だと判断し、従来の「TC-ChatAI」から移行しました。

橋本

佐藤

最新技術の導入にはリスクが伴いますが、IT推進部の皆さんの迅速かつ果敢な挑戦のおかげで、安全な利用環境をスピーディーに整備することができました。技術革新の速い生成AIのトレンドを的確に見極め、特定の技術に過剰な投資をすることなく陳腐化のリスクも回避できたことは、戦略的な判断だったと思います。

この基盤があったからこそ、dX戦略部が主導した活用促進も効果的に進められ、全社的なAIリテラシーの向上という土台づくりを早期に実現することできました。さらに、Geminiを始めとする高機能な汎用サービスへの切り替えも最適なタイミングで機動的に展開することが可能となりました。

生成AI活用戦略的ポイント1:ルール策定

~使わないリスクより正しく使う責任を、生成AI活用のためのルールと学び~

—生成AIの導入を着実に進めていくため、どのような点に留意しましたか?

黒木

生成AIはまだ「正解がない」領域で、利用方法や環境によってあらゆるリスクが生じます。とはいえ、リスクを恐れて利用を禁じれば、単に生産性向上の機会を失うだけではなく、企業の成長や存続にも影響を及ぼす可能性があります。そこで、総合リスク管理部と連携の上、生成AI活用のリスクを明らかにし、ルールとして明文化することにしました。

—企業の生成AI活用ではどのようなリスクに注意する必要がありますか?

黒木:主に3つあります。1つ目は、プロンプトに入力した機密情報などが再学習されて外部に漏えいするリスク。2つ目は、生成AIが誤った内容を事実のように提示してしまう“ハルシネーション”のリスク。3つ目は、生成AIが使用するデータによって著作権を侵害してしまうリスクです。これらを踏まえ、総合リスク管理部と連携してルールを策定しました。

佐藤:技術面の対策に加え、ユーザー自身がリスクを理解し適切に使うことも不可欠です。dX戦略部では、単なるツール導入にとどめず、リテラシーの向上を通じて全社的な活用文化の醸成を目指しています。利用ガイドラインの周知に加え、生成AIの基礎や倫理を学べるeラーニングも実施し、安全に使える土壌を整えています。

黒木「正解がない中でスピードも求められる点が、最も苦労するところだと考えていました。

システムの導入やルールの策定など、さまざまな調整を行いながら、無事に全社展開をすることができました」

生成AI活用戦略的ポイント2:導入の進め方

~小さな導入から大きな浸透へ、現場に広がる生成AIの手応え~

—生成AI活用を進めていく上で、どのような工夫をされたのか具体的に教えてください。

黒木

社内の利用率がどれくらいの規模になるのか予測が難しかったため、スモールスタートで検証を進め、利用者数の推移を確認しながら徐々にサーバーのスペックを高め、機能を増やしていきました。個別最適ではなく全体最適が図れるように、dX戦略部とIT推進部でコントロールしながら、投資タイミングの調整も行い、常に最小限の投資でこの生成AIサービスを提供できたのが一番良かったと考えています。

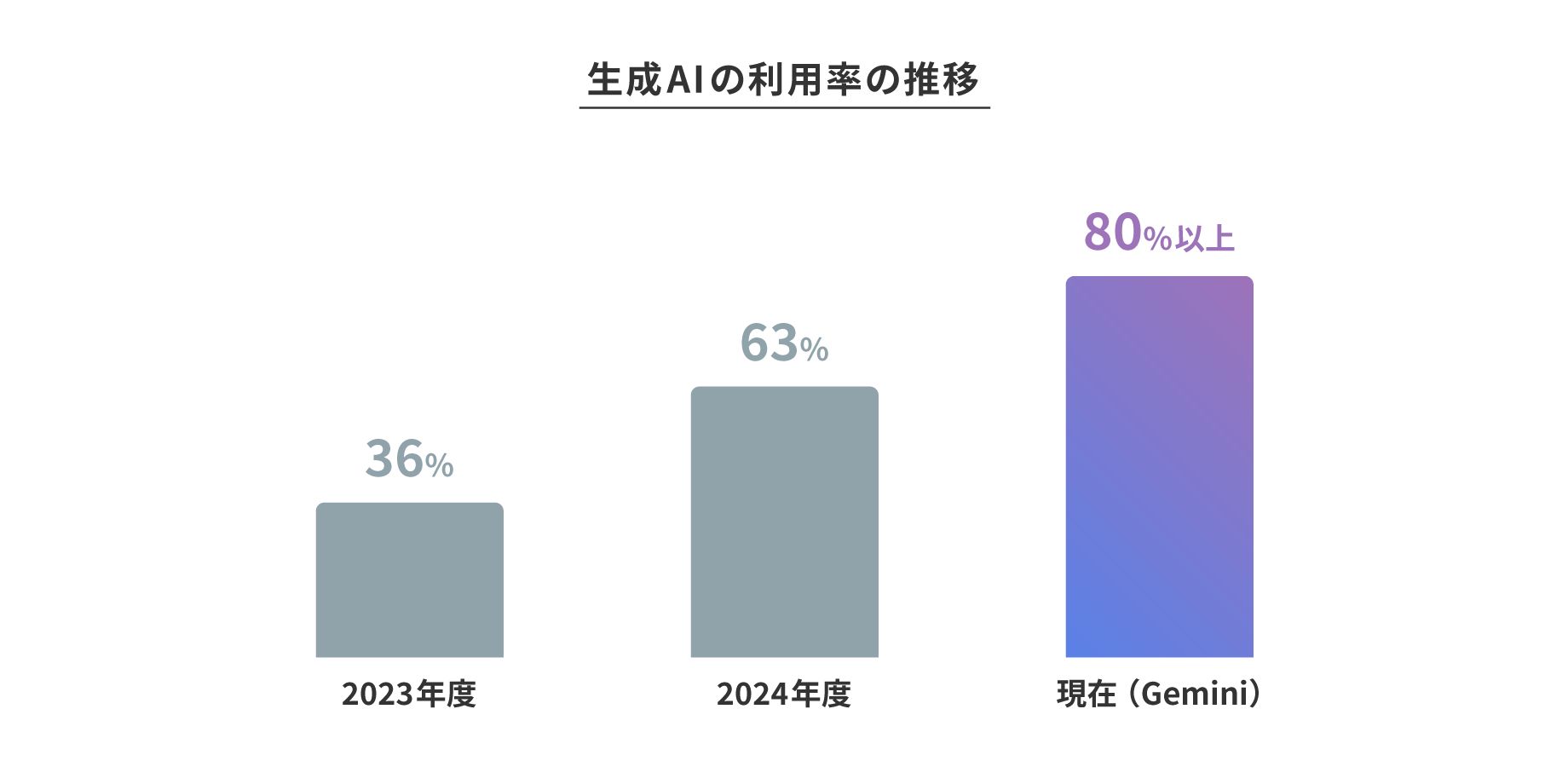

社内の利用率と業務効率化の成果は従業員向けアンケートで定点観測しています。2024年1月の調査では、社内での生成AIの利用率(TC-ChatAI)は全従業員のうち36%程度だったところ、2024年12月の調査では、63%と、27%増加しました。業務効率については利用者の4割超が40%以上の改善を実感するなど、成果も出ています。現在はGeminiに変わるとともに機能も拡充しているため、利用率も改善の実感もさらに高くなっていると思います。

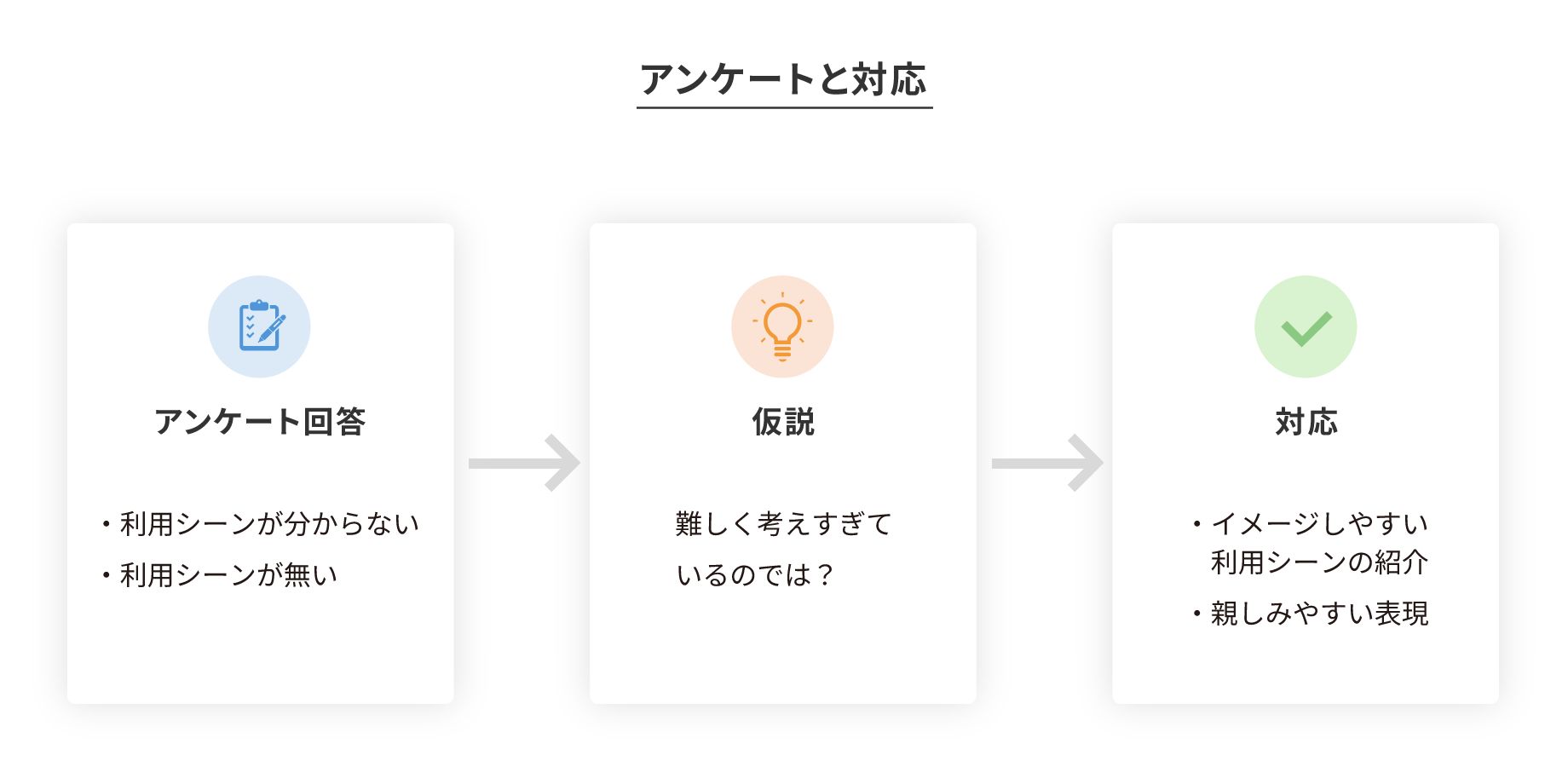

佐藤

—社内へのナレッジの共有はどうしていますか?

佐藤:まず、社内で生成AI専用のコミュニティを立ち上げました。ここでは、各現場の担当者が「こんな風に活用しているよ」といった事例を気軽に共有し、互いに学び合える場になっています。さらに、特に優れた活用事例は、社内の表彰制度やデジタルツール全般の活用成果を発表する「成果展」と連携しています。全社的に共有・表彰することで、成功事例がさらに広まっていく仕組みです。

また、「生成AI=若者のツール」というイメージがあるかもしれませんが、長年の経験から解決すべき課題や価値創出のポイントを深く理解している中堅層以上の方々の知見とAIの能力が融合することで、企業の競争優位性を高める新たな価値が生まれると確信しています。中堅層以上の方々の積極的な活用を後押ししていきたいです。

佐藤「生成AI活用を現場レベルで推進するエバンジェリストの育成や、

活用後の成果に対する社内表彰制度の整備も重要と考えています。」

生成AI活用戦略的ポイント3:風土づくり

~“やってみたい”を言える組織が、前に進む力になる~

—推進体制や組織づくりでの具体的な取り組みを教えてください。

黒木

当初はIT推進部部長と私の2名で基盤構築をスタートし、その後、橋本さんをはじめとする新しいメンバーを迎えながら機能拡充に向けた体制を強化していきました。今年度からは、データ活用やAIなどのDXを推進することを目的として、IT推進部内にデジタル推進グループが新設されました。

組織づくりにおいて、TC-ChatAIからGeminiに切り替えたことは大きな転機だったのではないでしょうか。自社で環境を構築すると管理や機能拡充にリソースが必要ですが、汎用サービスのGeminiならそれら業務をGemini側に委ねられます。その分、基盤構築を少人数で効率的に推進することができ、メンバーは活用促進や現場に最適なツール選定に集中できるようになりました。

橋本

佐藤

生成AIへの関心が高まった背景には、今年の5月に藤原社長より「全社で生成AI活用を推進する」という強いメッセージが出されたことが挙げられます。今後はグループ会社でも気運が高まると思います。私たちのルール策定や環境構築の知見を共有しつつ、グループ会社からユースケースを還元してもらうなど、相互に情報をやり取りしていきたいと考えています。

—新メンバーが活躍しやすい組織づくりとして、何が重要とお考えですか?

黒木:IT推進部もdX戦略部も、新たな取り組みに対して自由度が高いのが特徴です。メンバーが「こういうことをやりたい」「挑戦してみたい」と意思表示し、裁量を持って取り組める風土が、能力を発揮する土台になっていると感じます。

橋本:私は2024年にチームに加わりましたが、風通しが良く、コミュニケーションを取りながら仕事ができる組織だと感じています。「生成AIを使いたい」という現場の声に応えるべく、それぞれが専門性を生かして積極的に挑戦できていることが成果につながっていると思います。

橋本「生成AIという先行きが不透明な技術に対する取り組みを支援してくれるような

組織の風土がパフォーマンスの発揮につながっていると思います」

その先にある価値を見つけるために

生成AIの進化と、私たちの挑戦

—生成AIのさらなる進化を見据え、皆さんが目指す姿を教えてください。

橋本

生成AI活用は多くの企業にとって重要な経営課題ですが、DX全体を俯瞰すると、必ずしも生成AIが最適解でないケースもあります。例えば、シンプルなツールの方が効率的な場合もある。そうした可能性も含め、私たちは新しいツールに安易に飛びつくのではなく、当社グループやお客さまにとって価値あるソリューションを見極める“フィルター役”を担いたいと考えています。

現在の当社の生成AI活用は文章作成や資料の要約、議事録作成などの汎用業務への活用が中心です。もちろん業務効率化につながっていますが、生産性という観点においてでは限定的です。社内業務プロセス改善や、ゆくゆくは高度な意思決定へ活用することで、生産性を大幅に向上できると考えております。変革の波と目指す将来を見据え、2025年度はAIエージェントのような最先端技術の検証を行いつつ、AIドリブンな環境に向けた準備を進めていきたいですね。

佐藤

黒木

私たちは、生成AIのスピード感ある変化を捉えながら、最適な環境構築を進めてきたと自負しています。ただ、この領域は大小さまざまな企業が技術投資を進めており、明日には市場の景色が変わっているかもしれません。そのことを念頭に置き、常に視座を高く保ちながら、社内外のユーザーにとっての最適解を追求していきたいと思います。

黒木 啓(くろき・ひらく)

IT推進部 CSIRT室 室長

2018年中途入社。前職の金融機関では主にIT部門に所属し、サーバー系システムの導入・管理などを担当。東京センチュリー入社後は、社内IT環境のセキュリティからシステム基盤業務まで幅広い業務に携わる。2025年より現職。生成AIの活用推進では初期からメンバーとして関わり、環境構築、方針策定、体制強化などに携わっている。

橋本 怜(はしもと・れい)

IT推進部

2024年中途入社。新卒で入社した会社では社内SEとしてコミュニケーションツールの運用や更改などを担当。その後、2社目のスタートアップ企業でアプリ開発に携わった後、東京センチュリー入社。基盤グループにてITインフラやコミュニケーションツールの更改などを担当。

佐藤 美奈都(さとう・みなと)

dX戦略部

2010年新卒入社。国内リース事業分野にて、リース、サービス化、地方・官庁営業など幅広く担当。2度の出向を通じて、ITツールを活用したデジタル営業やSaaSビジネスの知見の獲得、セミナー講師等の経験を経て、2023年、キャリアチャレンジ制度を利用しdX戦略部へ異動。中期経営計画のDXタスクフォースに加わり、DX戦略の推進、DX人材育成、生成AIをはじめとするデジタル活用推進に取り組んでいる。

※記事の内容、肩書きは掲載当時のものです。

おすすめ記事

2025年11月20日

東京センチュリーでは、2025年度のDX…

~Plug and Play Japan×東京センチュリー~

2025年2月19日

DX戦略を加速させるために必要不可欠なス…

2024年3月29日

近年、私たちの⽣活や働き⽅のあらゆる⾯で…