次世代エネルギーとしての活用が期待されている水素の社会実装には、サプライチェーンの構築が欠かせません。しかし、市場には多くの課題があり、いまだ実現への道筋は見えていません。水素の社会実装に向けては何が鍵となるのでしょうか? 今回は、水素特化型ファンド・Japan Hydrogen Fundの運営に携わる株式会社アドバンテッジパートナーズ(以下、AP)の鈴木さまと、東京センチュリー(以下、TC)から同社に出向している木水さんに話をお聞きしました。同ファンドは2024年12月までに4億3,000万ドル超の資金コミットを獲得しており、すでに2件の投資(※1)を実行しているなど、脱炭素社会の推進に向けて本格始動しています。

(※1)参考:第1号投資案件について 第2号投資案件について

APヴァイスプレジデント 木水さん(左:TCより出向)、AP パートナー鈴木さま(右)

化石燃料から水素へ、脱炭素に向けた技術開発がさまざまな産業で加速

――水素の社会実装に向けて、Japan Hydrogen Fundが始動しました。鈴木さまは、水素を取り巻く現状をどのように認識していますか?

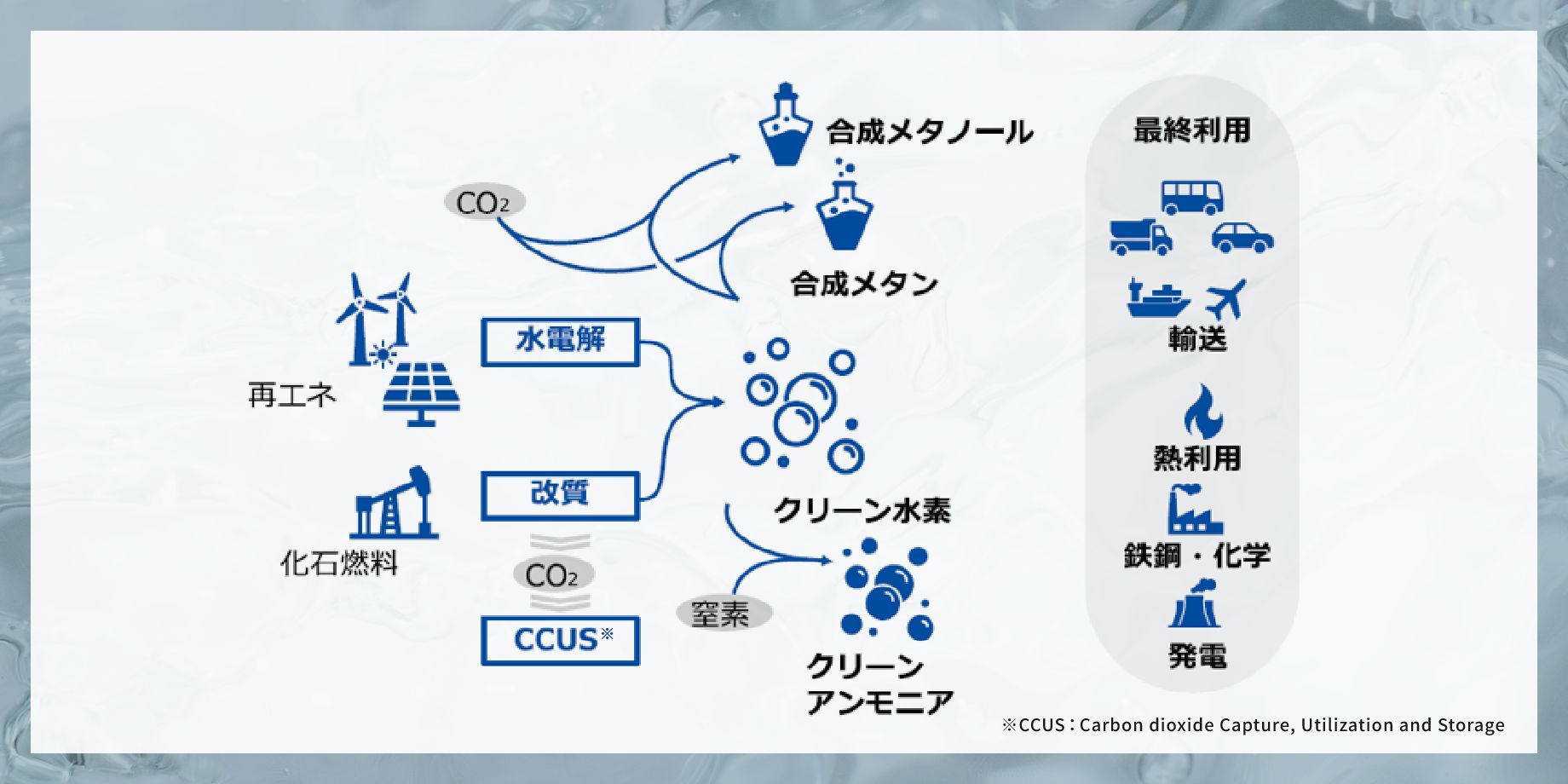

鈴木さま:2050年までのカーボンニュートラル実現に向け、さまざまな産業で化石燃料からの脱却を目指した技術開発が進められています。水素は化石燃料の代替となる次世代エネルギーとして大きな可能性を秘めています。例えば、鉄を作る工程で大量のCO2を排出する製鉄業界においては、原材料である酸化鉄から酸素を取り除くための還元に使用する石炭を水素に置き換える技術が注目されています。また、火力発電で発電を行う電力業界においては、石炭やガスの代わりに水素やアンモニアを混焼することでCO2の排出量を減らすといった取り組みが挙げられます。

このように、グリーン電源では置き換えられない領域における脱炭素化手段として水素が注目されています。しかし現時点ではコストや流通などの課題が山積みで、市場は未成熟です。このあたりの課題を解決していくことが水素普及につながると考えています。

水素について:水素は利活用のプロセスにてCO2 を排出せず、電化が困難な領域における脱炭素実現の最終手段という位置付け

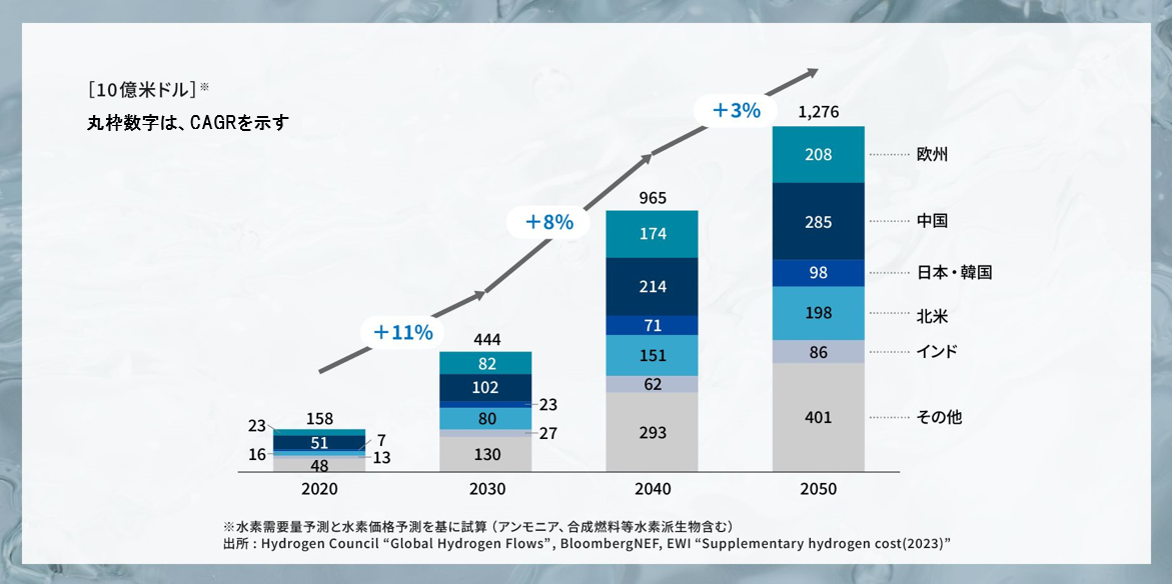

グローバル水素市場規模:2020年と比較して、2050年には水素の需要は約8倍に拡大する見込み

ファンドが果たす意義とは? 日本初の水素特化型ファンド、水素の社会実装を目指す

――水素社会の実現を目指して設立されたJapan Hydrogen Fund(※2)には、APとTCを含め多くの企業が参画しています。どのようなファンドなのでしょうか?

鈴木さま:Japan Hydrogen Fundは水素バリューチェーン推進協議会(以下、JH2A)、三井住友DSアセットマネジメント、APの3者で運営されています。JH2Aには、民間企業と地方自治体を合わせた全475社・団体(2025年1月1日現在)が参画しており、APは本ファンドの投資アドバイザリー業務や運営支援業務などを担っています。

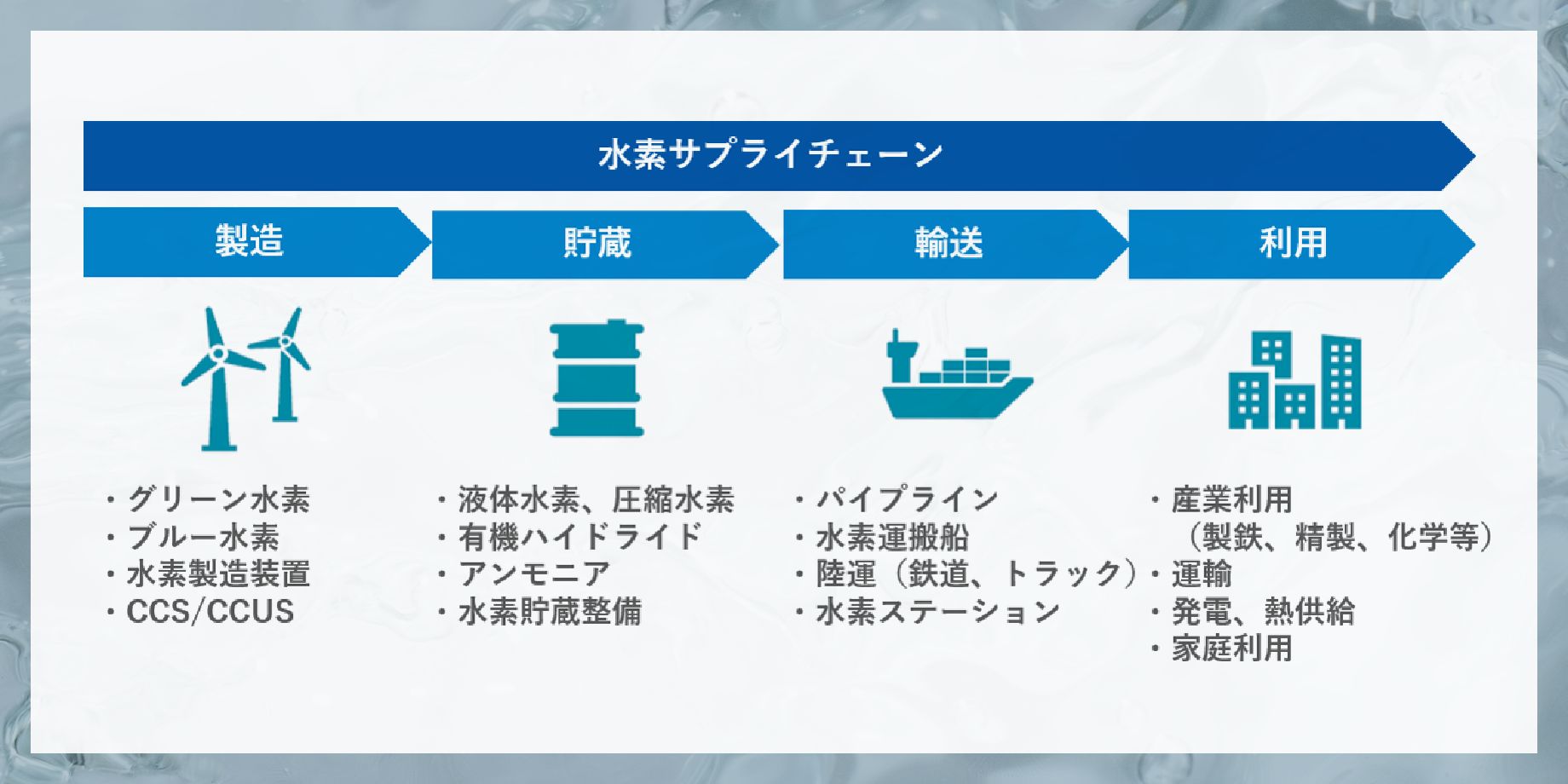

水素インフラや企業への投資を通じて魅力的なリターンの創出ならびに国内外に広く水素サプライチェーンの構築を目指す日本初のグローバル水素ファンドであり、水素および水素派生分子の製造施設、貯蔵施設、輸送施設、利活用のための設備、ならびにこれらのインフラ設備までの構築を担う技術・サービス提供会社などへ投資を行う方針です。

現在出資いただいている投資家は、トヨタ自動車、岩谷産業、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、脱炭素化支援機構、トタルエナジーズ、福岡銀行、日本政策投資銀行、丸一鋼管、三井住友海上火災保険、そしてTCの計11社の企業さまです。

(※2)参考:450社連合の水素ファンド、600億円調達 年内初投資へ(2024年9月12日付 日本経済新聞)

Japan Hydrogen Fundが目指す水素サプライチェーン

――APは2021年に再生可能エネルギー・サステナビリティ投資戦略を立ち上げました。ファンドの設立は、この新しい投資戦略に基づいて設立されたとお聞きしました。改めて設立の背景について教えてください。

鈴木さま:私たちは国内バイアウト(※3)事業を祖業とし、続いてアジアへの投資、上場企業への成長支援投資と事業領域を拡大してまいりました。プライベート・エクイティ(※4)市場のパイオニアだと自負しています。昨今のSDGsへの国際的な関心の高まりを受け、次の一手として再生可能エネルギー・サステナビリティ投資戦略が新たに立ち上がりました。この新しい戦略に基づき、化石燃料から水素へのエネルギーシフトを推進するべくファンドは設立されました。

日本政府は、2030年までに46%の温室効果ガス削減目標を掲げ(2013年比)、再エネの普及を進めていますが、再エネ電源だけですべてを賄うことはできません。鉄鋼業、化学工業、航空・船舶燃料などは「Hard-to-Abate(排出削減が困難な)セクター」と呼ばれており、化石燃料への依存度が極端に高くCO2の排出削減が難しいとされています。削減目標を達成するためには、このHard-to-Abateセクターでの脱炭素が必要であり、その鍵となるのが水素やアンモニアです。

(※3)バイアウト…経営再建、事業継承、収益向上などを目的に、経営陣が企業の経営権を獲得するために、議決権の過半数となる株式を取得すること。

(※4)プライベート・エクイティ…未公開株のこと。株式未公開の会社・事業に対する投資全般を指す概念としても用いられる。

鈴木さま「水素の社会実装には多くのハードルがありますが、JH2Aさまと一緒になってこのファンドを立ち上げ、

このたび、ファーストクローズを迎えることができました」

木水:社会的意義のある未成熟市場に対してリスクを取って投資をすることにこのファンドの存在意義があると考えています。先進的な取り組みに対してどれだけリスクを取って投資をできるか。Hard-to-Abateセクターを含めた脱炭素の取り組みの中で、これから本格的に成長するであろう水素関連分野に積極的に投資をしていくことこそ、ファンドが提供できる価値だと考えています。

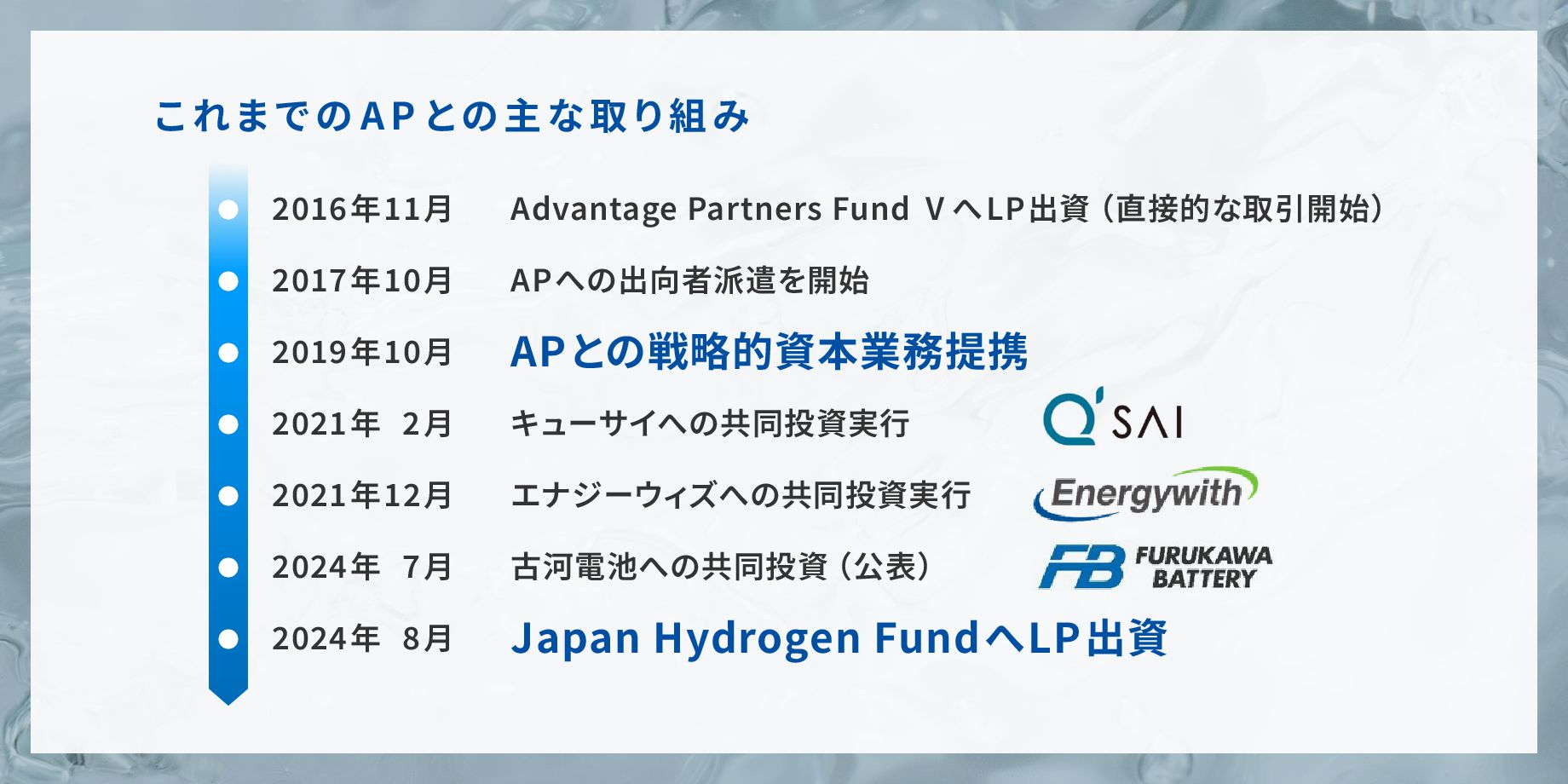

APとTCは、2016年11月のAdvantage Partners Fund ⅤへのLP出資を始まりとして、2019年に戦略的資本業務提携を締結して以降、共同投資や投資先の企業価値向上施策を通じてこれまで多くの投資案件でシナジーを生み出してきました。水素に関する将来の不透明さに対して懸念の声をいただくこともありましたが、APには日本のプライベート・エクイティ業界に最初に参入しさまざまな投資戦略を成功させてきた先見の明とそれに裏付けられた実績があります。

それらを踏まえTCとしては、経済的リターンにとどまらないさまざまな形での連携が可能であり、さらに本ファンドを通じてAPとともに世界の脱炭素ならびに日本のプレゼンス向上を担っていきたいと考え出資参画いたしました。

これらの取り組みの他に、LP出資やファイナンス・エクイティ案件など、多数の協業が進行中

(TCからAPへの出向者は累計7名、現在3名出向中)

――TCとして、本ファンドでどのような貢献をしていきたいとお考えでしょうか。

木水:借入や社債発行によって資金を調達するデットファイナンス、株式発行をメインとするエクイティファイナンス、両手法の中間的な性質を持つメザニンファイナンスなど、TCが得意とするスキームを有効活用して、Japan Hydrogen Fundの投資活動の幅を広げていきたいと考えています。また、TCのお取引企業さまとの共同出資・技術連携・利活用機会の提供などを通じて同ファンドの活動に貢献したいと考えております。

木水「APさまとの協業は過去の先輩方が築いてくださった資産だと思っています。

両社の協業により1+1=2になるのではなく3以上にしていきたいですね」

水素サプライチェーンの構築に向けて、「Hard-to-Abate」への挑戦

――水素サプライチェーンの社会実装にあたり、課題はどこにあるとお考えでしょうか?

鈴木さま:プラントを立ち上げて水素エネルギーを「つくる」ことと、水素エネルギーを「買い取る」ことに対する採算性の不透明感が課題だと認識しています。水素以外の再エネと比較した場合のコスト負担は、民間の企業努力だけで解決できるものではありません。政府の継続的な後押しが必要です。例えば、アメリカでは脱炭素化を推進する企業にタックスクレジットなどのインセンティブが設けられる、EUでは規制によって脱炭素化を強力に推し進めるといった施策が見受けられます。

木水:現在は市場が十分立ち上がっておらず需給ギャップがありますが、需要拡大や競争原理により社会実装が進むことで、ギャップは縮まっていくのではと考えております。太陽光発電による再エネ電力も当初は補助金等がないと普及が進みませんでしたが徐々に実装が進んでいきましたので。

――今後のファンドの運用方針を教えてください。

鈴木さま:冒頭でもお話ししましたが、Hard-to-Abateセクターは、化石燃料への依存度が高くCO2の排出削減が難しいとされています。電力ではなく液体燃料を動力源とする航空機や船舶も同様です。ファンドでは、これらを対象にした投資案件がすでにいくつか並行して進んでいます。

木水:日本裨益(※5)もファンドの活動目的の一つです。海外企業を誘致して水素サプライチェーンの早期の社会実装につなげる、あるいは国内企業が持つ水素関連技術の海外への展開を模索して日本企業のビジネス機会拡大にも貢献したいと思っております。

(※5)日本裨益(ひえき)…現在または将来、および直接的または間接的に日本への利益の還流が想定されること

鈴木さま「水素サプライチェーンの構築においては『エネルギーを運ぶ』という視点も忘れてはいけません。

港湾整備や、陸上の水素ステーションの普及にも注力していく予定です」

次世代の子どもたちの未来のために、今できること

――ありがとうございました。最後にメッセージをお願いします。

鈴木さま: 水素エネルギーの効率的な生産と利用においては、発電設備や蓄電池などのアセットが必要です。事業者が保有することのハードルの高さを思えばリースの形態が最適です。スピード感ある普及において、TCの皆さんの知見を頼りにしています。

Japan Hydrogen Fundのミッションは水素マーケットの確立と社会実装に貢献することではありますが、個人的にはそれだけがゴールだとは考えていません。いまや世界の平均気温は1度上昇していると言われていますが、日本での体感温度はそれ以上です。子どもたちが安心して暮らせる地球環境を残すために、未来志向のファンドを大きく育てていきたいと思います。

木水:今はAPに出向している立場ですが、TC内のメンバーとは密にコミュニケーションを取っています。TCが持つ約2万社以上の顧客基盤と「金融×サービス×事業」を融合したビジネスの強みを活かして、コーポレートスローガンである「その挑戦に、力を」のように新しいことに挑戦し続ける姿勢を大切にしてこの取り組みに貢献していきたいと思っております。

鈴木 圭一(すずき・けいいち)さま

株式会社アドバンテッジパートナーズ

パートナー

再生可能エネルギー・サステナビリティ投資 責任者

2021年に株式会社アドバンテッジパートナーズ参画。サステナビリティに特化したSPACの立ち上げ、太陽光発電、洋上風力発電などのファンド事業を企画。前職の大手総合商社ではEU、中東、アフリカなどの各地域で、洋上風力発電や海水淡水化プラントなど環境ビジネスを展開するインフラプロジェクトへの投資案件に多く携わる。

木水 祥(きみず・しょう)

株式会社アドバンテッジパートナーズ

ヴァイスプレジデント

再生可能エネルギー・サステナビリティ投資

新卒でメガバンクに入行し融資関連業務に従事する。2017年に東京センチュリーに中途入社。スペシャルティ事業分野で航空機リース事業を展開する米ACG社の株式取得案件やAPとの戦略的資本業務提携などに携わり、2020年よりAPに出向し国内バイアウト事業に携わる。2023年にTCに帰任しM&A案件を担当。2024年より本ファンド専任としてAPに再出向している。

※記事の内容、肩書きは掲載当時のものです。

おすすめ記事

〜作りたいのは、安心・安全で誰もが自由な移動を選択できる未来〜

2026年1月28日

東京センチュリーの事業の核となっているの…

オープンイノベーションの成功事例をご紹介

~Plug and Play Japan×東京センチュリー~

2025年2月20日

DX戦略を加速させるために必要不可欠なス…

2025年2月14日

次世代エネルギーとしての活用が期待されて…