GAFAMをはじめとするビッグテック企業のサービス拡大や、AIの急速な普及により、データセンターの需要はかつてないほど増加しています。この成長分野において、世界的なシェアを誇るNTTグループと東京センチュリーは、2021年のインドでの共同プロジェクトを皮切りにデータセンター事業における協業を開始。市場動向と今後の戦略について、NTTグローバルデータセンター・ジャパン株式会社 代表取締役社長 鈴木さまと東京センチュリー 専務執行役員 北村さんに伺いました。

NTTグローバルデータセンター・ジャパン株式会社 代表取締役社長 鈴木さま(左)

東京センチュリー 専務執行役員 北村さん(右)

進化を続けるデータセンター事業の成長戦略

NTT×東京センチュリーの「価値創造」

――データセンター(以下、DC)市場の現状についてお聞かせください。

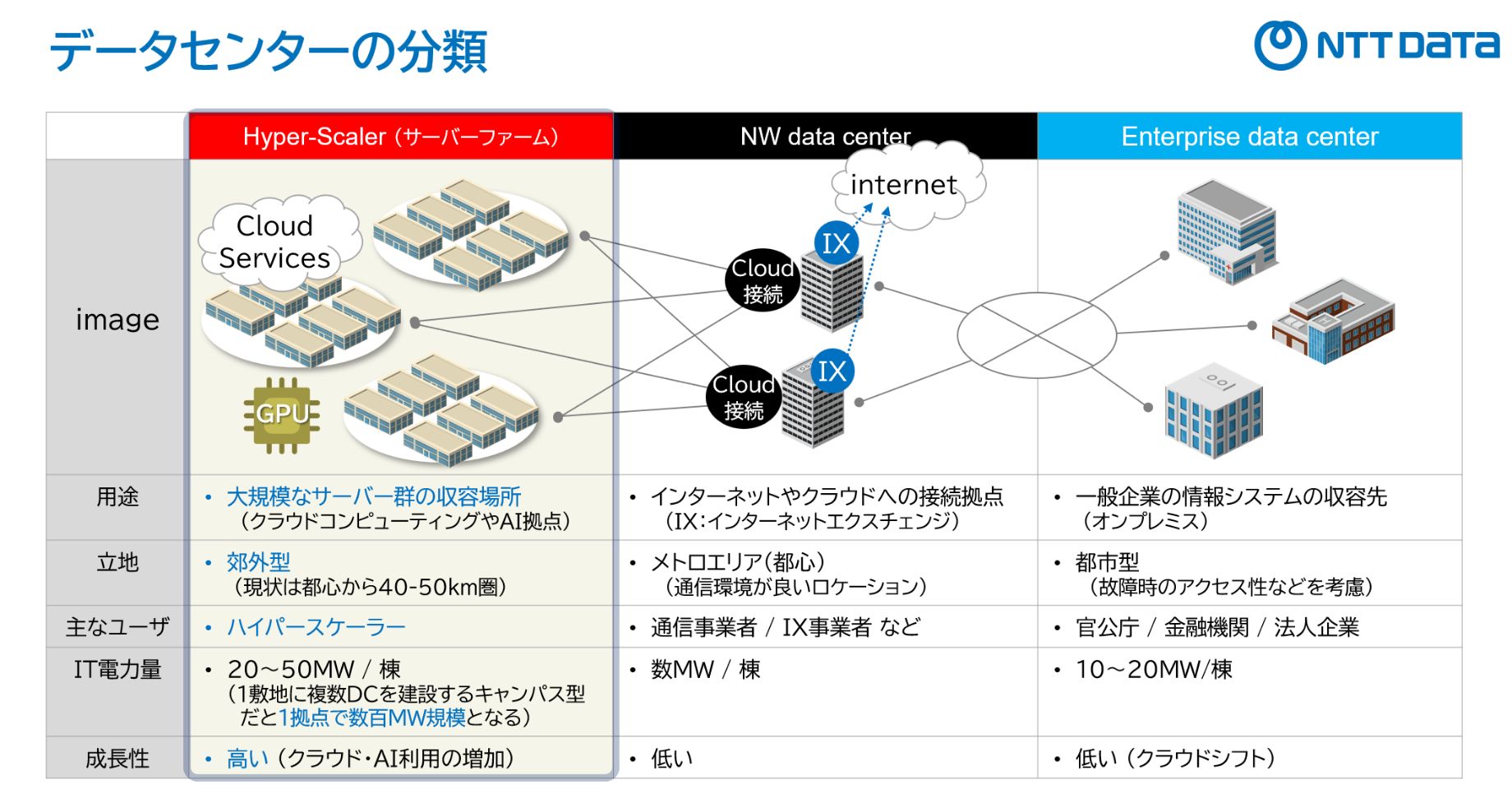

鈴木さま(以下、敬称略):DCが注目され始めたのは2000年ごろです。当初はエンタープライズ(※1)向けのデータ管理や運用が中心でしたが、AWSやMicrosoft Azure、Google Cloud Platformといったサービスを提供するハイパースケーラー(※2)の登場によりパブリッククラウド(※3)需要が急拡大し、DC市場は大きく成長しました。さらにコロナ禍からのリモートワークの増加による需要の高まりやAIの普及により、市場は今後も拡大を続けると見込まれています。

(出展):NTT Global Data Centers

(※1)自社のデータ管理や運用に利用する、大規模なコンピューティング能力やストレージ容量を備えたデータセンターのこと。

(※2)大規模なコンピューティング能力やストレージ容量を備えたデータセンターを提供するクラウドサービス事業者のこと。

(※3)広く一般ユーザーや企業向けに不特定多数に提供されているクラウドサービスのこと。

――DC事業におけるNTTグループ、TCそれぞれの強みは何でしょうか。

鈴木:NTTグループはDC市場において国内首位、世界でも第3位のシェアを誇ります。その背景には、グローバルでの高い信用力が挙げられます。お客さまは、運営会社の経営破綻やM&Aによって方針が変更となるリスクを避けたいと考えており、当グループの経営・財務の安定性が高く評価されていることが、中長期にわたり安心してデータを預けていただける理由となっています。

さらに当社のDC事業は、単なるデータの保管場所の提供にとどまらず、サーバーなどの技術開発、エンタープライズ向けソリューション、システムインテグレーション、ネットワーク接続といったバリューチェーン全体に広がる多様なサービスを展開し、お客さまのニーズを幅広くカバーしている点が特徴です。

北村:東京センチュリーのDC事業における強みは大きく2点あります。一つ目は、プロフェッショナルなファイナンス機能の提供です。私たちはNTTグループをはじめ数多くの取引先と多様な事業を展開してきた実績があり、プロジェクト管理などで培った金融ノウハウを活かしたサービスを提供できる点です。二つ目は、パートナーとしての信頼性です。DC事業には巨額の投資が必要であり、財務健全性の確保のためにも、信頼関係の有るパートナー企業との協業が必要です。その点で高い評価をいただいていることが、私たちの大きな強みだと考えています。

日系企業の協業が生むスピードと信頼

インドから始まる、次世代インフラの未来

――協業は2021年のインドでのプロジェクトから始まりました。その経緯を教えてください。

鈴木:インドでの最初の案件では、当初は外資系企業との協業を検討していました。しかしスピード感に欠ける点に課題を感じ、東京センチュリーにお声がけをしました。そこからはとんとん拍子に話が進み、過去の協業を通じて築いた信頼関係に加え、日系企業同士ということもあり、プロジェクトが一気に進みました。

北村:NTTグループとは、2005年にオートリース事業で初めて協業し、以来約20年間におよぶパートナーシップを構築してきました。2020年の資本業務提携以降は、合弁会社や投資ファンドの設立を通じ、リース・ファイナンスや環境エネルギーなど幅広い分野に連携を拡大しています。DC事業の協業はこのインド案件が初めてで、当社にとっては未経験からの挑戦でしたが、この5年で知見を積み重ね、以降の案件につながっています。

鈴木:グローバル事業であるがゆえに、多くの課題もありました。例えばインドは日本のような不動産登記制度が整っていないことが挙げられます。国が変われば常識も変わり、日本の常識が通じないことも少なくありません。土地の取得などに不安を感じる状況の中でも、東京センチュリーが専門性を発揮し、しっかりと役割を果たしてくれたことが大きな成功要因だったと思います。

インド(Mumbai8)におけるデータセンター外観

――急速に進むAI時代を見据えて、次世代インフラとなるDC事業の成長戦略を教えてください。

鈴木:AIの普及は、DCの運用や管理、構成といった面に大きな転機をもたらしています。例えば、DC内では膨大なデータを高速処理するGPUサーバーが増え、それに伴いラックの消費電力や発熱量も急増しています。この課題を解決するには、従来の空調による冷却方式から、冷却効率やエネルギー効率に優れた新たな方式である液冷方式(※4)への移行が求められます。現在当社では、新技術の活用や機器メーカーとの共同検証を進めており、米国ではすでに導入実績も増えています。

今後はこうした競争優位性を米国のみならず、インド、EMEA(欧州・中東・アフリカ)、APAC(日本を含むアジア太平洋地域)へと展開し、地域ごとの存在感を高めていきたいと考えています。

北村:AIの普及はDC事業の大きな成長ドライバーであり、市場拡大を加速させる力を持っています。特にGPUサーバーはリース需要も高く、われわれにとっては確かなビジネスチャンスであり、ファイナンス面から周辺ビジネスを広げていくことが成長につながると考えています。

(※4)サーバーを冷却するために液体を利用する冷却システムのこと。従来の空冷方式よりも冷却効率が高く、PUE (Power Usage Effectiveness) の低減につながる。高発熱サーバーに対応する次世代技術として注目されている。

グローバル市場で輝くために必要な力と未来への展望

――本プロジェクトのようにグローバルに展開する事業で活躍するためには、どのようなスキルが必要だとお考えですか?

鈴木:若手には、専門性を身につけ磨き続けることの重要性を伝えています。海外勤務や外資系企業との協業を通じて「日本企業はゼネラリスト育成を重視し、海外企業はスペシャリスト育成を重視する」という大きな違いを実感しました。組織運営にはゼネラリストが不可欠ですが、個人がグローバル市場で活躍するには、専門性を磨くことが欠かせません。DC事業においても、高度なITエンジニアリングのスキルに加え、マーケティング、人事、SDGsを含む社会課題への取り組み経験が強みとなります。その経験が長く深いほど市場で重宝されるでしょう。語学力が十分でなくとも専門性があれば活躍できますが、逆に語学に堪能でも専門性がなければ世界では通用しないと考えています。

北村:リースやファイナンスといった金融サービス分野でも、専門性は不可欠です。東京センチュリーも合併後15年で事業ポートフォリオや組織は大きく変化し、今も変革を続けています。その背景にあるのは、お客さまの事業や業界を深く理解し、国ごとに異なる金融ニーズに応えるための専門性だと考えています。さらに、お客さまやパートナー企業にとって必要な存在であり続けるには、単に資金を拠出するだけでなく、「市場のどこにビジネスチャンスがあるのか」「事業化の可能性がどの程度あるのか」を共に探る姿勢が求められます。その意味でも専門性は欠かせず、会社としても「その挑戦に、力を。」というスローガンのもと、社員一人ひとりの挑戦を後押ししていきたいと考えています。

――最後に今後の展望を教えてください。

鈴木:まずはDC市場の成長を的確に捉え、世界をリードする事業者として、拠点やサービスの領域をさらに広げていきたいと考えています。DC事業は、GAFAMをはじめとするビッグテックが拠点を構える米国が先行しており、当社のグローバル収益もハイパースケーラー向けが半数近くを占めています。一方、地域別収益ではAPACはまだ1割程度ですが、着実に伸びています。米国はもちろん、日本国内でのDC運営を通じて知見を積み、インドやAPACでの事業拡大につなげていきたいと考えています。

北村:DC事業におけるNTTグループとの協業の目的の一つは、DC運営と両社が持つ多様なサービスを結び付け、周辺事業を取り込みながら成長を実現することにあります。たとえば、前述したファイナンスや、DC内のサーバーや関連機器等に対するITADサービス(※5)、土地・電力の確保は当社が強みを発揮できる分野ですし、環境インフラや不動産部門、さらにはグループ会社との連携によって新たな事業を生み出すことも可能です。こうした可能性を追求しながら、DC事業の裾野を一層広げていきたいと考えています。

(※5)IT asset disposition service (情報管理・環境保護等コンプライアンスに準拠した安全かつ適切な方法によりIT資産を処分するサービス)。

鈴木 康雄(すずき・やすお)さま

NTTグローバルデータセンター・ジャパン株式会社

代表取締役社長

1992年日本電信電話(現NTT)入社。長年にわたり国際営業、海外M&A、グローバルビジネス開発に従事。2015年に米国グループ会社へ出向し、データセンター事業に参画。帰国後、日本を含むAPAC地域のデータセンター事業を統括。2020年より現職。

北村 登志夫(きたむら・としお)

東京センチュリー株式会社

専務執行役員 国際営業推進部門長 国際営業部門長

CSI Leasing, Inc. Director and Vice Chairman

1986年第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行。買収先のCIT Groupに出向し、7年間ノンバンクの営業を経験。2013年より東京センチュリーでアジア・アセアン地域などグローバル営業を担当。2016年執行役員就任。米国CSI Leasingの買収および現地での経営管理に従事し帰国、2020年4月より現職。

※記事の内容、肩書きは掲載当時のものです。

おすすめ記事

〜作りたいのは、安心・安全で誰もが自由な移動を選択できる未来〜

2026年1月28日

東京センチュリーの事業の核となっているの…

オープンイノベーションの成功事例をご紹介

~Plug and Play Japan×東京センチュリー~

2025年2月20日

DX戦略を加速させるために必要不可欠なス…

2025年2月14日

次世代エネルギーとしての活用が期待されて…